走進「寫生的故事」展場,順著動線往內走幾步,便會看到一處低矮的斜屋頂——這是依據陳家人回憶所還原的「半樓仔」,以木造結構與鋪設瀝青紙的屋頂,再現當年家屋中夾層空間的樣貌。彎身進入其中,伸手便可觸及天花板,空間的狹小令人印象深刻。

在半樓仔頂的10坪大空間內,曾藏有張捷畢生的珍藏。(圖片來源:小編自攝。)

在台灣早期的城市街區中,「半樓仔頂」是一種常見於家屋內的夾層空間設計,人們會在樓層與天花板之間,搭建出一處低矮的閣樓,用以擴增生活空間與儲藏容量。

這樣的建築安排,反映當時多代同堂、空間資源緊縮的居住型態,也展現出早期台灣人因地制宜的生活智慧。

由於高度有限,「半樓仔」往往被安排為小孩的起居空間,也可能作為儲物、庇藏之用,是民間住宅空間運用上的一種彈性作法。

陳澄波的嘉義故居即屬於此一格局。這處位於蘭井街與國華街街口的住宅,因歷經市區改正、道路開闢與家族土地劃分,原有房舍空間遭到切割,最終餘下縱深僅2.5公尺、地坪約12坪,屋內另含有約10坪大的夾層空間。

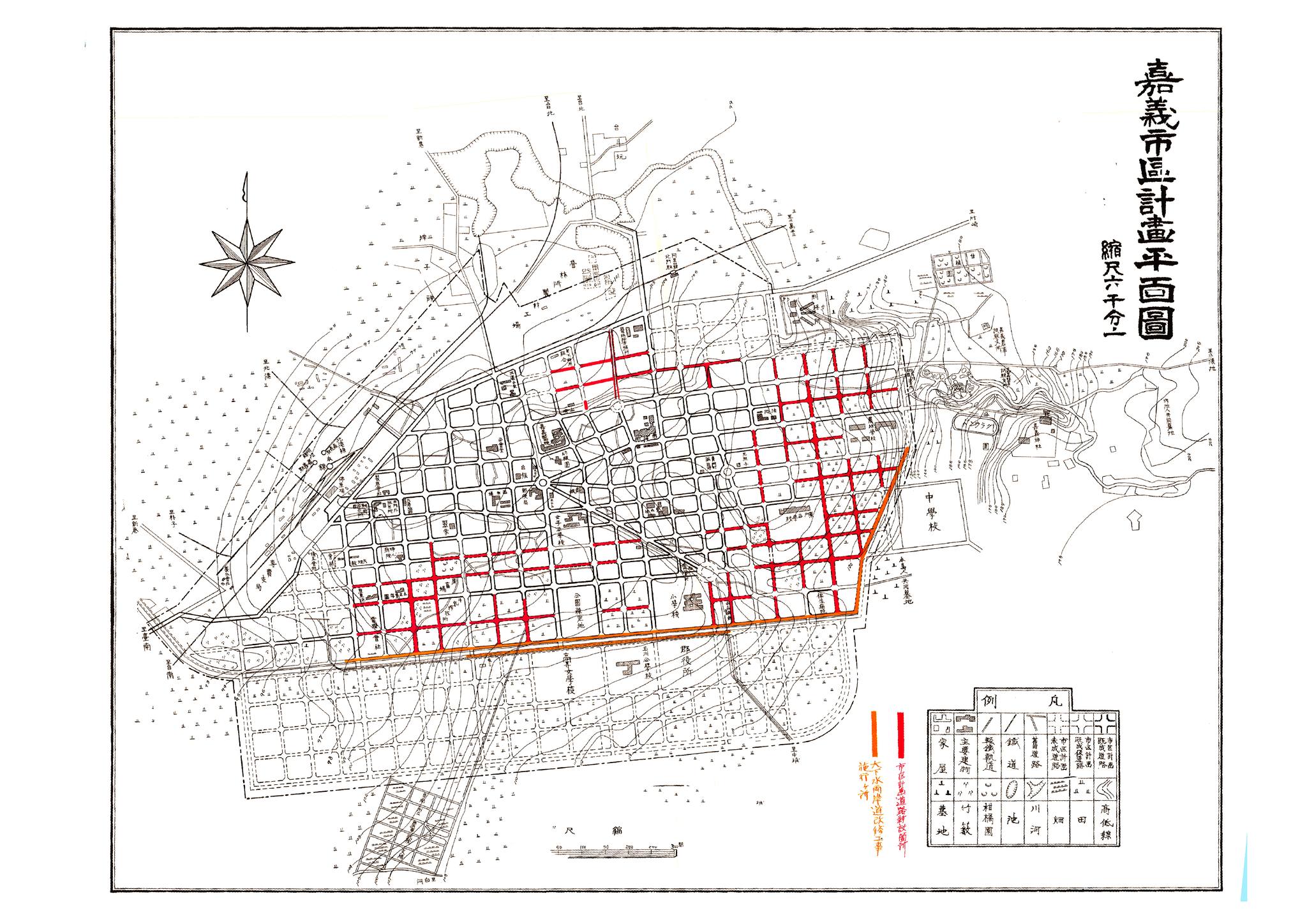

嘉義市街的都市格局,曾在日治時期出現劇烈變化。1906年諸羅大地震幾乎摧毀整個市街,震後重建的需求促使官方展開首次大規模的市區改正工程,不僅重劃道路與設施,也徹底改變早期以城牆為界的聚落型態。

隨後,市區改正逐漸從災後重建的手段,轉變為城市現代化的推進工具。

大正年間,為配合阿里山森林事業與糖業的開發,嘉義市街逐步向西擴張至車站,並陸續納入林業機關、教育設施、公園與神社等現代公共建設,使嘉義成為嘉南平原上的經濟樞紐。

昭和時期,嘉義改為市制,市區改正再度擴大,配合阿里山國立公園設置與觀光導向的都市政策,不僅擴展都市範圍,也強化道路系統與景觀建設,並進一步將美學與觀光概念納入規劃,致力將嘉義打造成現代觀光都市的範本。

在這樣的都市轉型歷程中,不少原有街廓與住宅空間也隨之受調整、甚至遭到切割。陳家故居即在這段歷史洪流中,從面寬六米的宅院,退縮成僅存一隅的空間。

然而,這棟故居的內部格局,時至今日已難以得見。

由於幾乎沒有內部照片或圖像留下,我們無法直接窺見當年房屋內裝的樣貌。不過,透過陳澄波的畫作、後代的訪談回憶,以及保存至今的文獻與物件,我們仍可試著拼湊與想像這個空間的使用方式與生活情境。

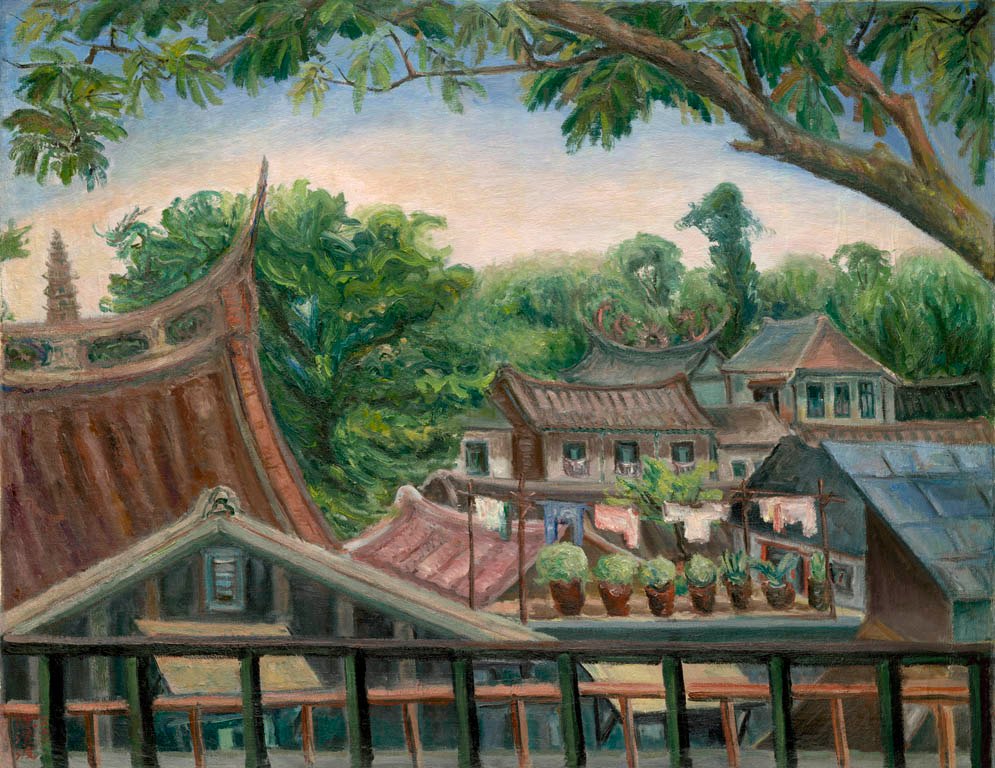

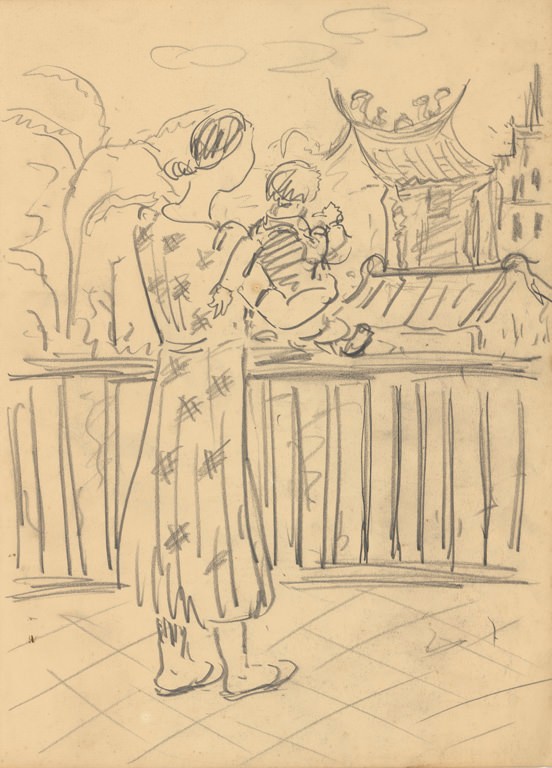

根據陳澄波後人的回憶,這件作品是在蘭井街故居的陽台上向南方遙望,左側有寶塔的屋脊應是溫陵媽祖廟的背面,右側的枝葉則是種植於後巷的龍眼樹。

時移事易,陳澄波故居的形貌已大幅改變,畫中有欄杆的陽台亦已不存。

照片中依稀可見故居內部樣貌及後方通往閣樓的陡梯。

(圖片來源:《陳澄波全集.第七卷個人史料(II)》)

在這樣狹促的格局中,陳澄波自然難以擁有個人的專屬畫室。他曾說過:「大自然就是我的畫室。在家不過是偶然有些不滿意之處,略加修飾罷了」這句話除了反映陳澄波重視戶外寫生、以大自然為師,其實也揭示了他在生活條件的限制下所做的創作選擇。

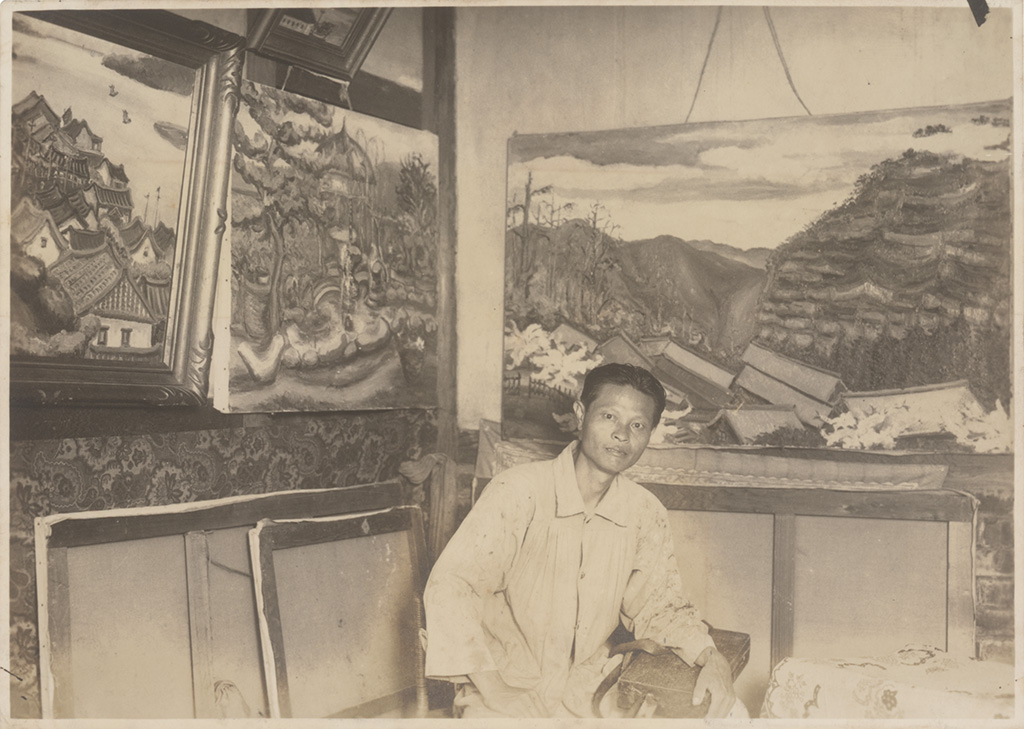

且根據長子陳重光的回憶,早年記者造訪時,若想拍攝他與大型畫作合影,甚至必須退到街對面,才能拍下人與畫同框的畫面,由此可見屋內的淺窄。

早年記者造訪時,若想拍攝陳澄波與大型畫作合影,甚至必須退到街對面,才能拍下人與畫同框的畫面,由此可見屋內的淺窄。

合影之油畫作品為〈阿里山之春〉(右)、〈逸園〉(中)、〈淡江風景〉(左)。

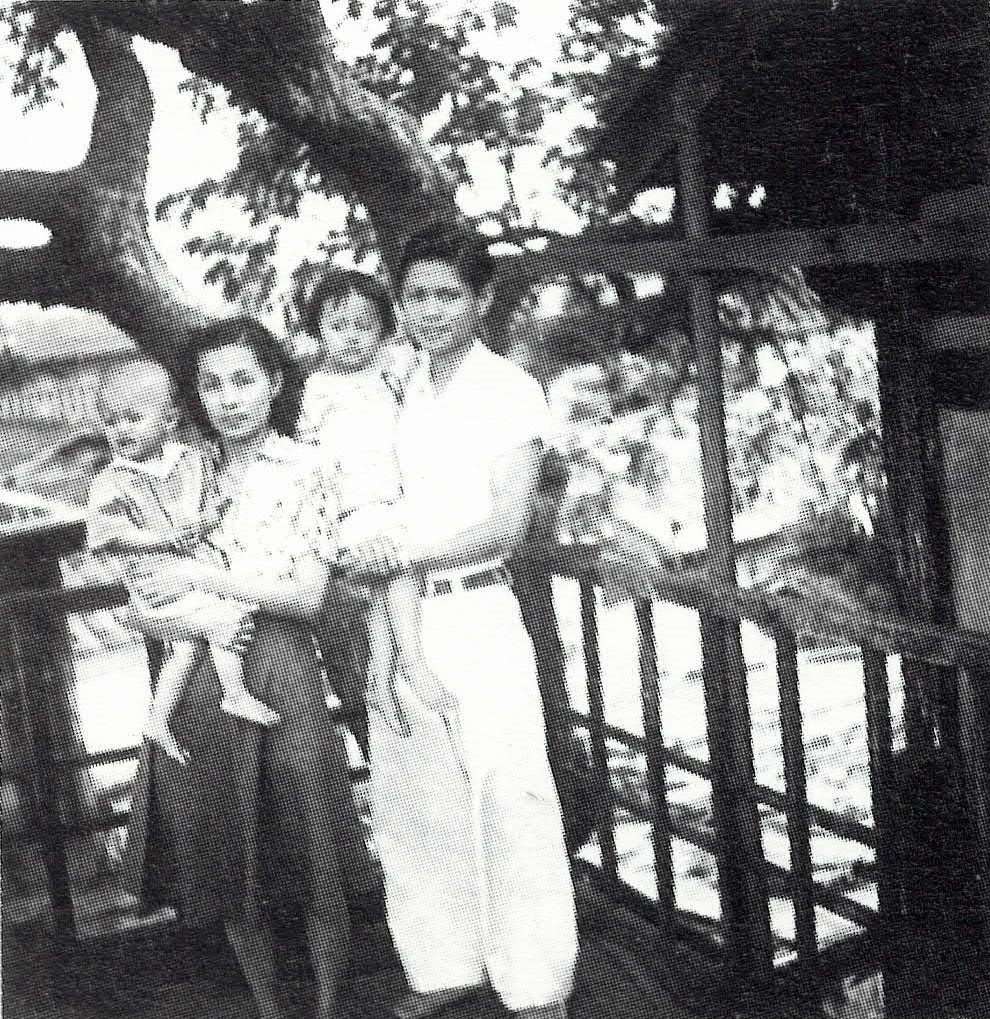

而現存的家族合影,也多半是在屋外拍攝。這不僅可能是出於光線與構圖的考量,或許更深層地透露出一種空間上的限制——屋內的狹窄與幽暗,可能不利於一家人齊聚或攝影記錄。

左起為陳澄波長孫陳立栢、長媳賴金蓮、長孫女陳麗涓及長子陳重光。

此作為張捷抱著孩子靠在蘭井街故居欄杆向外遙望的情形。

照片背景中可見陳家故居的正面留影。因二二八事件身故的陳澄波,以半身像拼貼於畫面上方。

如今,策展團隊在展場中試圖重現的,不僅是「半樓仔頂」的空間輪廓,更是那段在時序更迭下被切割、卻始終延續的生活記憶。

而這些空間的轉變與痕跡,正是《寫生的故事》所欲回望與對話的時代風景。

寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景特展

展期|2025年4月29日至2026年3月1日

地點|臺史博展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

精選文章