▎有八大山人與倪瓚在收藏裏嗎?

推論陳澄波有祖國(中國)情懷、舉證其作品有中國性美感表現,這樣的陳澄波研究顯學除了談收藏裏的中國展覽資料,其創作技法也被視為證據;上一篇我們試著對前一點提出質疑,這篇則是針對後者。

我們可以注意到:陳澄波畫了不少中國風景寫生,但卻少有展現中國傳統畫美感的作品;我們也可以注意到:陳澄波的少許作品裏有著中國傳統畫概念或是技法的痕跡;但是立場要選擇強調前者或後者呢?我們似乎可以這麼說,選擇前者比較能貼近概觀下的陳澄波、也比較能避開過度詮釋的風險,然而,現況是大多數研究選擇了後者。

再者,我們也得質疑那些把中國傳統畫概念及技法的痕跡視為祖國(中國)情懷的證據的推論,這個質疑有四個層次:一、這些痕跡是一種畫技仿效或是一種深層的美感風格欣賞 ?只有是後者才有機會連結至中國情懷。二、那些痕跡大多是出現在其masterpiece(傑作)裏還是實驗性質的作品裏?只有前者才是值得強調的。三、這些痕跡(比如畫面色調統一)即使曾出現在陳澄波中國時期的masterpiece裏(如《清流》),但它們有出現在返台後的masterpiece裏嗎?四、這些痕跡真的是來自中國傳統畫嗎?

陳澄波從中國返台初期,有兩度強調中國傳統畫大師八大山人(圖1)與倪瓚(圖2)對其技法之啟發,但很有可能這啟發是直覺即可習得,即處於畫技仿效階段,因此無須有複製品在身邊,至少,在陳澄波十多本藝術家的畫冊或傳紀、上千張美術作品明信片收藏裏,並不曾出現這兩人的身影。事實上,在陳澄波所收藏的全數美術明信片中,也僅有10張是中國傳統水墨畫(古畫或當代水墨畫家的作品),這數量還少於其收藏中的浮世繪美人圖乙項。此外,陳澄波收藏裏有30輻左右的傳統中國水墨作品,但這當中許多是來自台灣或中國同儕相贈,屬於聯誼性質,不是文化消費、更不能視為創作上的投資。

就前面所談第四個層次的質疑:這些(藝術表現)痕跡真的是來自中國傳統畫嗎?事實上,我們還可以發現那些被劃為中國傳統畫影響的概念及技法,也出現在陳澄波的西畫明信片與風景明信片的收藏中,試舉三例。

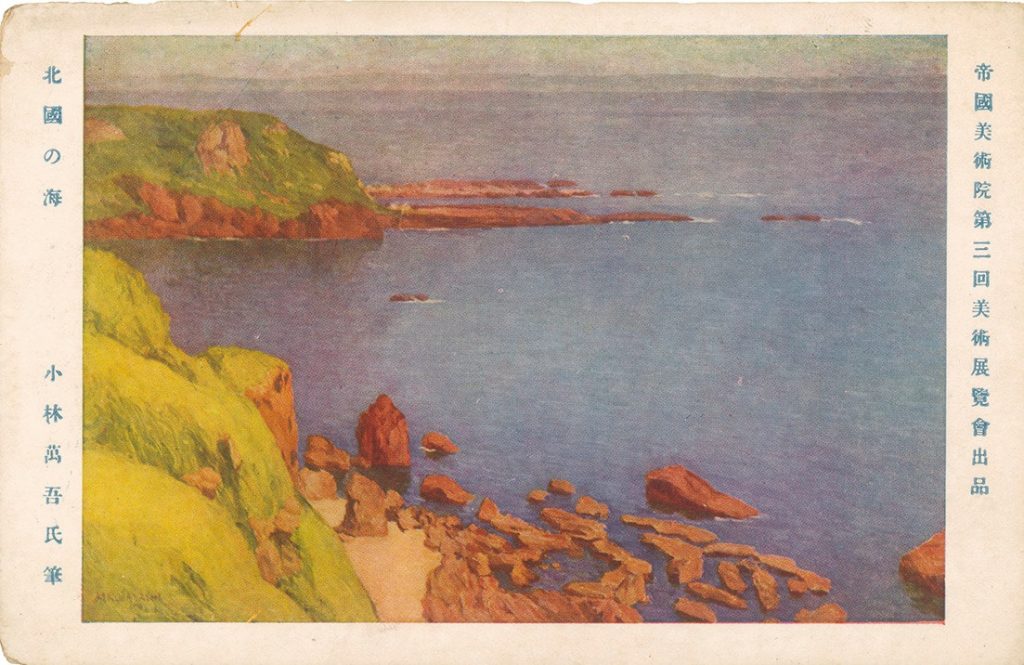

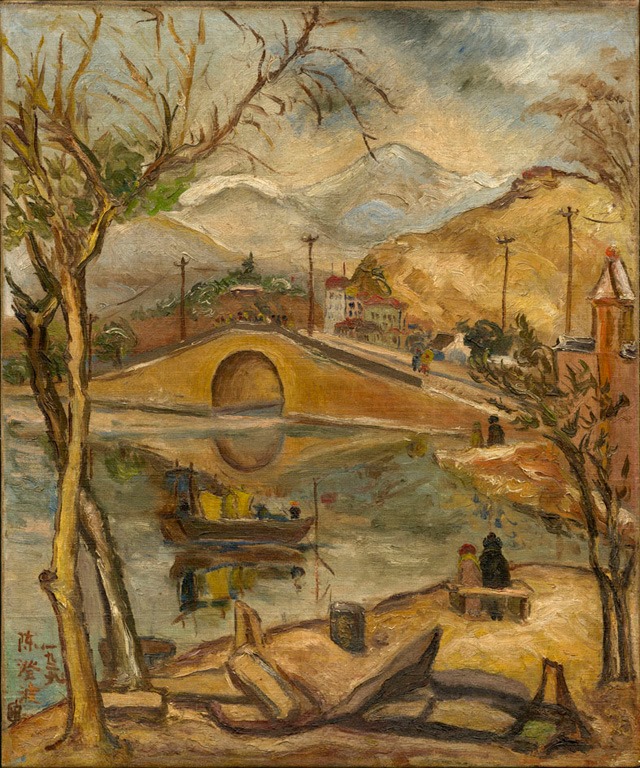

第一例,有些研究主張陳澄波的《太湖別墅》(1929, 圖3)構圖是受到中國傳統水墨的之字形構圖的影響,但在陳澄波所藏的日本畫家小林萬吾的《北國的海》(1921第三回帝展,圖4)作品明信片裏,就有著類似的構圖。

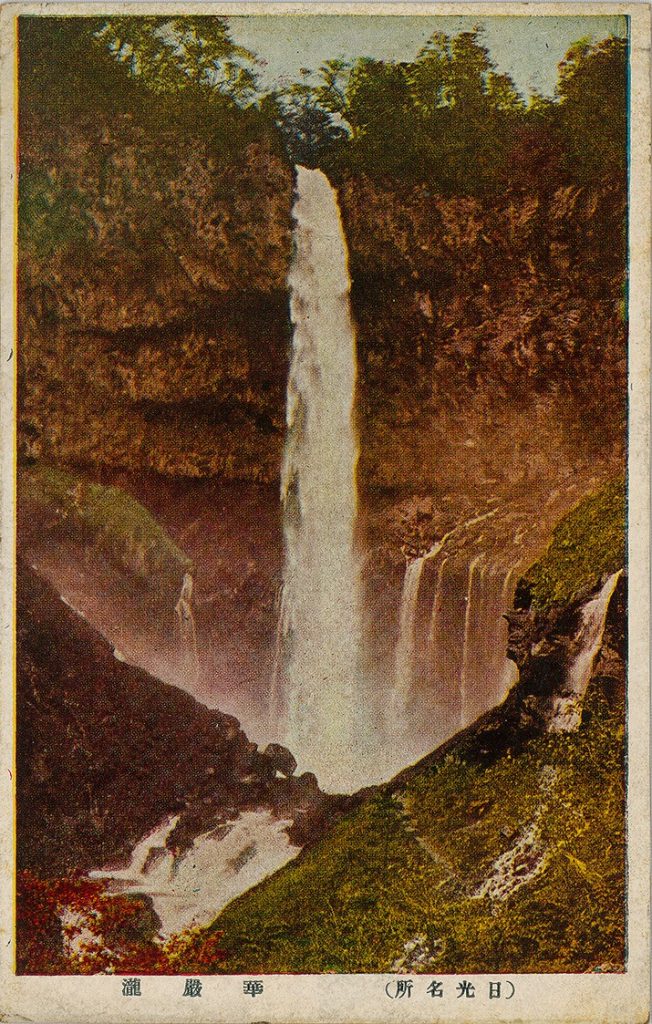

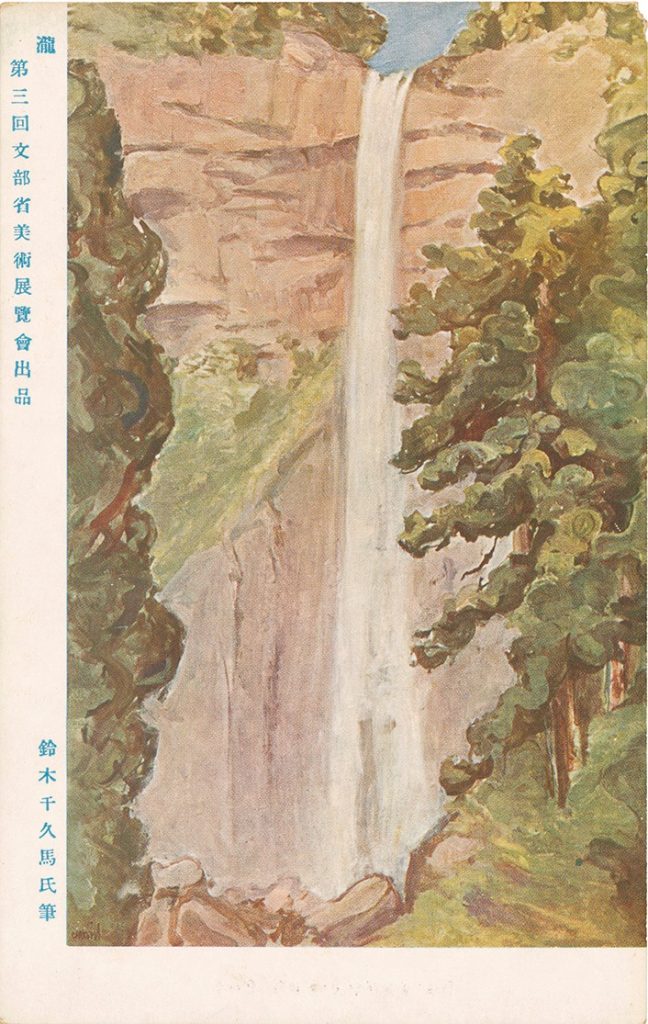

第二例,有些研究主張陳澄波的《日光華嚴瀑布》(1927,圖5)有著中國傳統水墨的山水畫神韻:一瀉而下的瀑布、高聳的山壁、橫伸於瀑布前方的樹叢等等,但這件日本風景畫的神韻早就一模一樣地出現在陳澄波所藏該地的風景明信片裏(圖6),我們可能把「本來就長這樣」的風光誤解為「中國畫才長這樣」。我們另可見:陳澄波所藏日本畫家鈴木千久馬的《瀑布》(1939,圖7)之畫作明信片也有雷同神韻:一瀉而下的瀑布、高聳的山壁、橫伸於瀑布前方的樹叢。

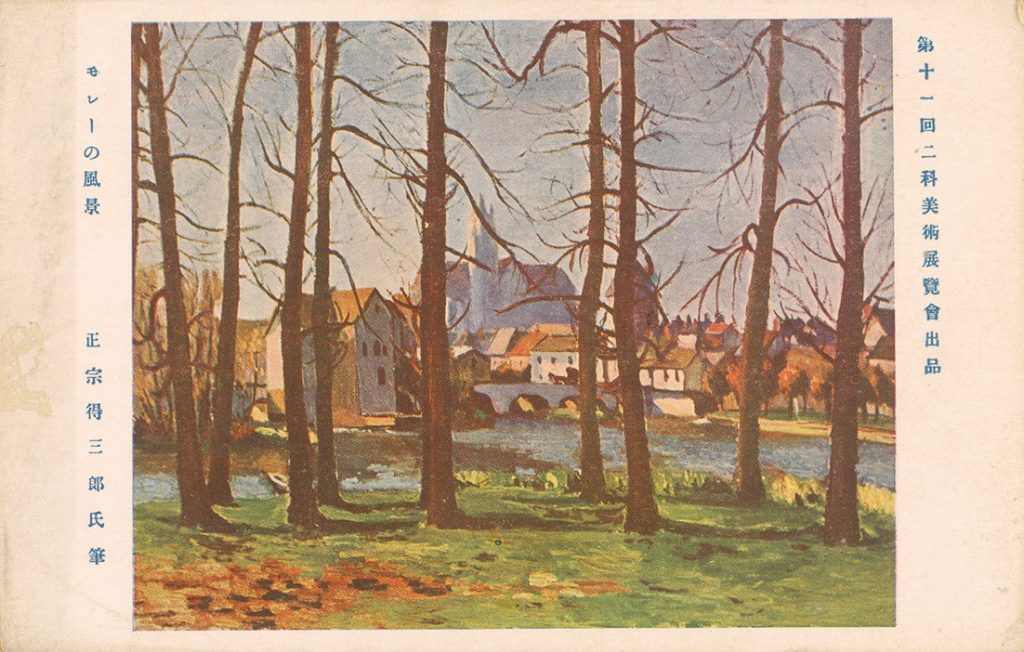

第三例,有些研究主張陳澄波的《清流》(1929,圖8)中有著中國傳統畫的枯枝,這會不會也是把「本來就長這樣」的風光誤解為「中國畫才長這樣」?事實上,陳澄波所藏的日本畫家正宗得三郎《馬里的風景》 (1924,圖9)也有著類似的枯枝描繪。《清流》的整體呈現的確是陳澄波作品中最具中國性美感語言的,但這個美感的展現並非靠單一的技法(筆法、構圖、或材質)可得,而是對一種美感語言的領略與再現。

它;八大山人或倪瓚有關的技巧就算曾被他實驗過,也不曾被用在他較為成功的作品裏,更未形成陳澄波畫作風格的特色。

如果,上一篇所談的「沒去成法國真可惜啊」的心聲是真的,那麼陳澄波本人過度強調其自身的中國影響,可能是在進行一種「沒魚(法國)蝦(中國)也好」的心理補償吧。

本專欄作者蔡潔妮為法國社會科學高等學院(EHESS) 藝術社會學博士,這個系列文章的研究樣本來自陳澄波基金會策畫與出版的《陳澄波全集》第七至九卷。

精選文章