▎沒去成法國真是遺憾啊

由於身世之特殊,陳澄波研究經常被捲入現下的認同戰爭之中;為了支持陳澄波具有祖國(中國)情懷的說法,而去論證陳澄波作品具有中國性美感表現,這可說是陳澄波研究中的一門顯學了;在此研究框架下,研究者會特意從陳澄波收藏中,挖掘出彼時在日本舉辦的中國藝術展覽相關資料,以此論證陳澄波在1929年赴中國工作前即有中國情懷。但我們認為這樣的說法無法對應陳澄波展覽畫冊、美術雜誌展覽專號與展覽作品明信片這三方面的收藏。

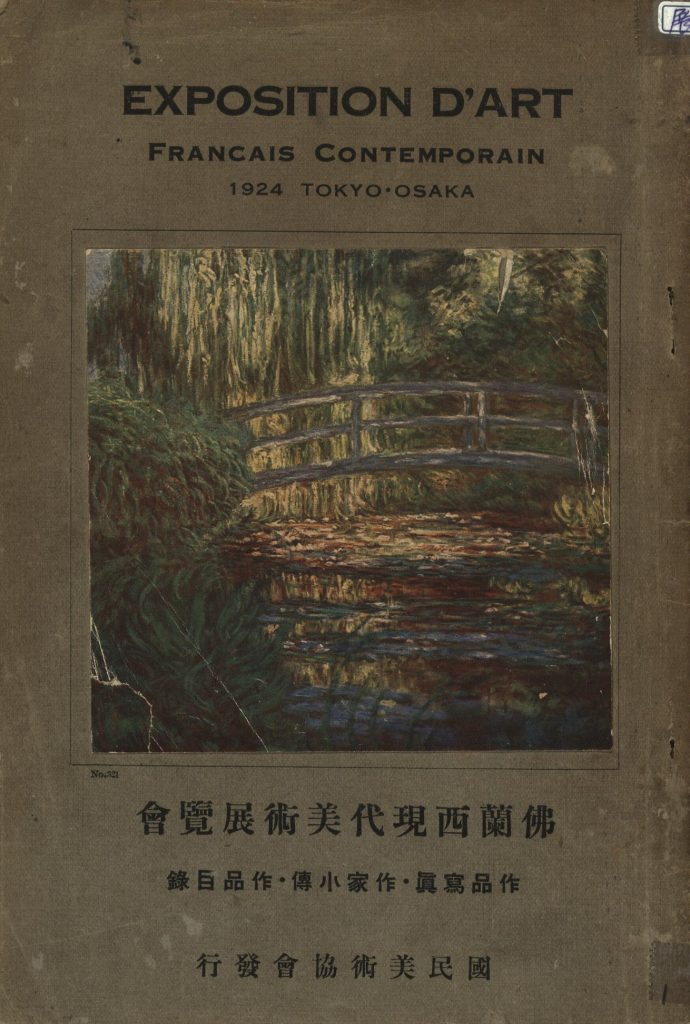

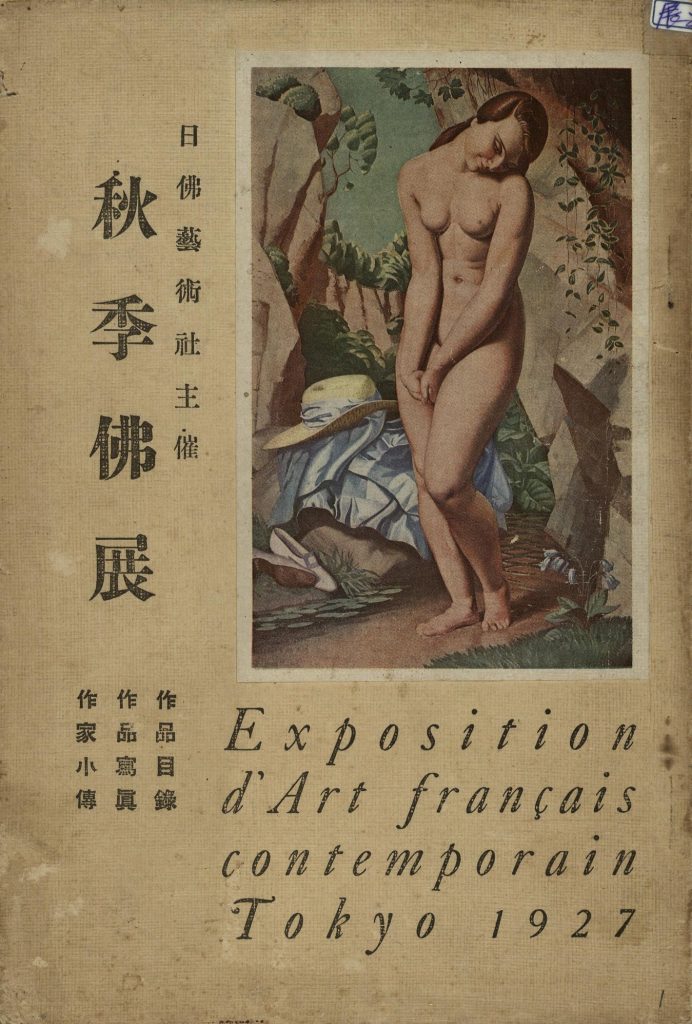

赴中前其實僅有二、三個中國展覽出現在他的這些收藏內,這若不是因為日中交流少(但當年其實每年均有日中交流展),就是中國繪畫主題引發不了他太大的興趣。相反地,學生時代的他可是不停地追逐日法交流展;我們現在很難想像當時這類交流的密切,是足以讓當時的東京人可以輕易直擊高更(Paul Gauguin)或是馬諦斯(Henri Matisse)等大師的作品。根據收藏,陳澄波赴中前,已關注或參觀了11個專屬法蘭西畫家的聯展,如逐年舉辦的「佛蘭西現代美術展覽會」;若擴及到法國畫家有參與的展覽,則數量升至19個:當時如帝展、二科展等日本重要藝術展覽都有法國畫家參與。儘管二十一世紀的我們自認處在一個全球化的時代,但台法之間的交流其實仍不及百年前的日法之間般地暢通。

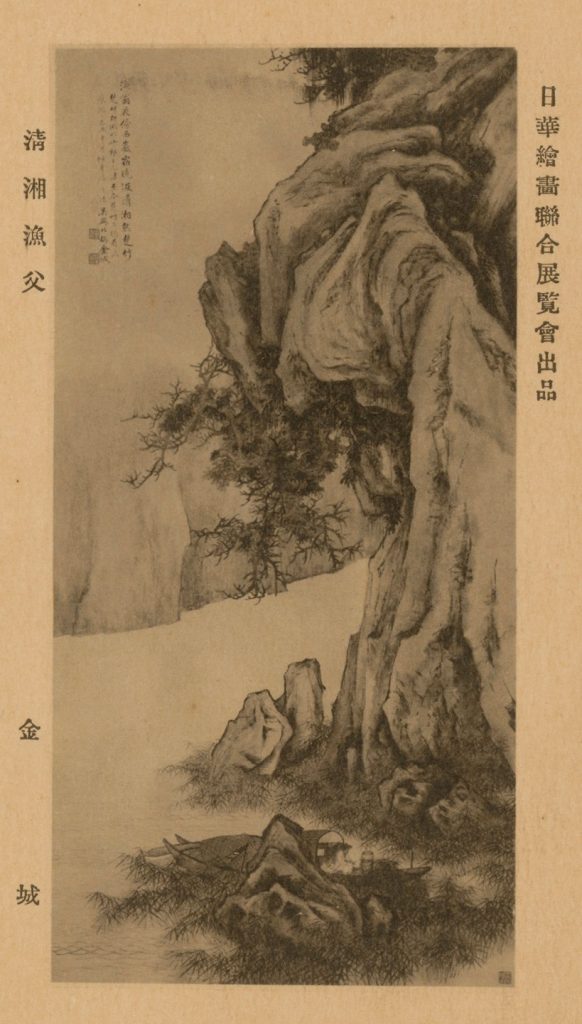

如果展覽明信片收藏量比展覽數目更能準確地說明陳澄波的欣賞與偏好,那法中二國對他而言依然有著很不一樣的距離。以所有的展覽明信片為計,出自法國與中國藝術家各為154張(17.7%)與24張(2.8%) ; 僅就畫作部份,法國藝術家的張數有152張(18.0%)、中國傳統水墨畫有10張(1.2%,大多購自東京)、中國人的西畫有14張(1.6%,全得自上海二次展覽)。由這些數據可知,縱使陳澄波赴中後參觀了一些中國展覽、結交了一些中國藝友,但他看似並不熱衷於與中國同儕進行藝術專業交流。

這也因此能夠解釋:何以離去上海後,他的收藏便不曾再增加中國發行的書,也不曾再增加中國印行的美術明信片,無論是中國傳統水墨或中國西畫家作品。相反地,印行於日本內地的相關收藏(書或是明信片)在他1933年定居台灣後仍持續增加,包括有法蘭西畫家作品的印刷物。

若我們可以從陳澄波收藏中比例甚低的中國成份去論證他有中國文化底蘊的話,那他爆表的法蘭西文化底蘊不是更應該讓研究者注目嗎 ?為何要偏食一方呢 ?

更出乎我們意外的是,在上海時期,陳澄波極可能沒有參觀過任何國際交流展,既沒有日本人的,也沒有西方人的,甚至沒有中國古畫展覽;至少,他所有的收藏呈現的就是如此;他參觀或關注過三、四場中國古畫展覽,但那全發生在東京。可以想像,從東京移居上海後,還能持續餵養他藝術靈魂的,大概是從東京帶來的書與明信片吧;東京與上海,對他應該是兩個截然不同的天地。

東京生涯之後要往上海或是巴黎而去呢 ?陳澄波收藏清單中有一本《歐洲禮節》,這或許透露著:學生時代的他曾經慎重考慮過巴黎;如果1929年他能夠任性地選擇的話,他會放棄更加精彩的巴黎而屈就相對封閉的上海嗎 ? 從他1929年之前的收藏來看,答案應該是不會;從他一生的收藏來看,當年的選擇前往中國,似乎也不是個對他藝術職業生涯有太大幫助的決定。

或許,陳澄波作為台灣史第一代法國控(francophile),還來不及前往法蘭西一探即死在中國軍人的槍下,是他人生的遺憾之一吧。

本專欄作者蔡潔妮為法國社會科學高等學院(EHESS) 藝術社會學博士,這個系列文章的研究樣本來自陳澄波基金會策畫與出版的《陳澄波全集》第七至九卷。

精選文章