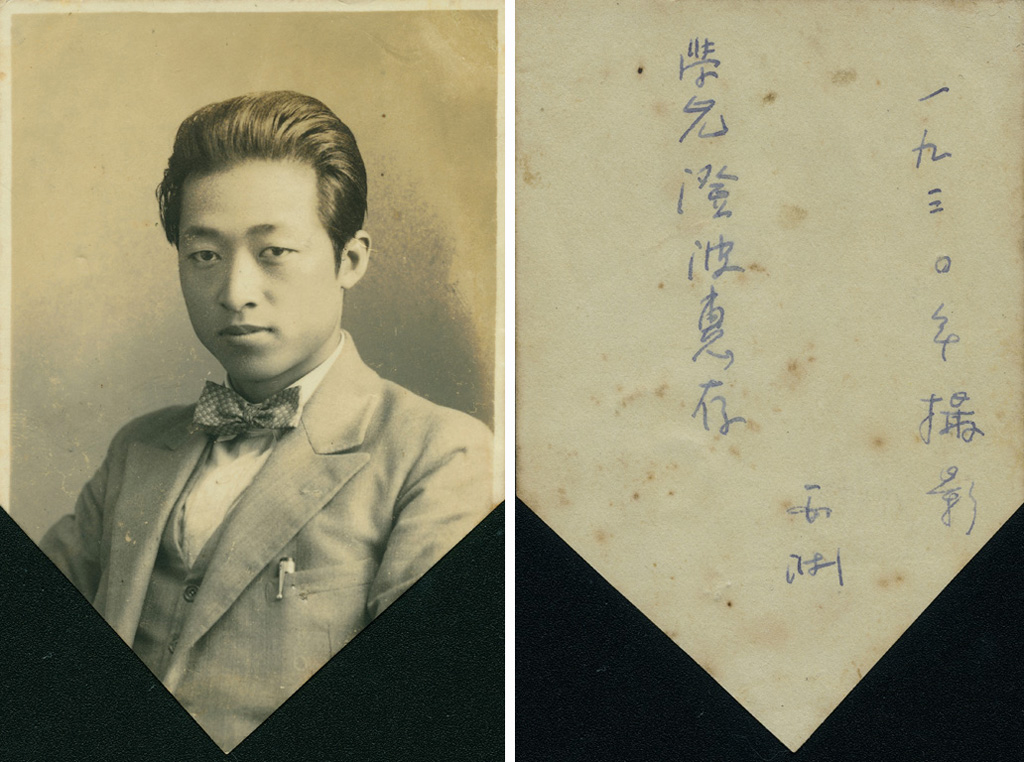

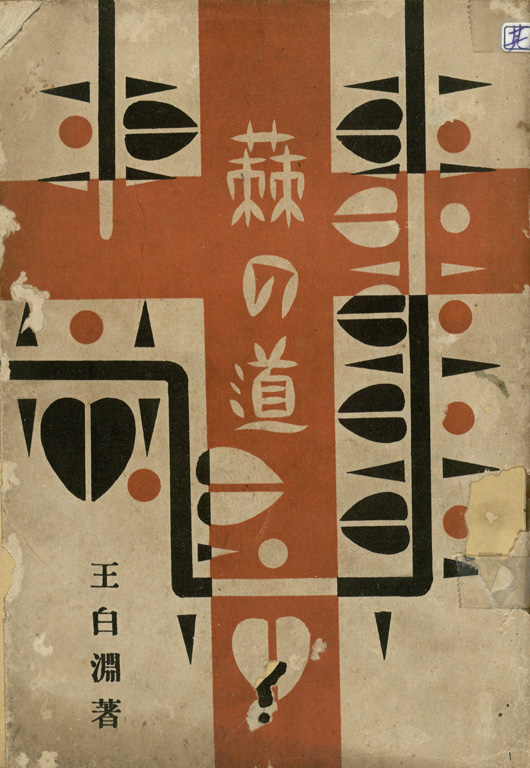

1931年,波哥收到了剛出版不久的新書《棘の道》,以及隨書附上的一張作者獨照。

相片裡的青年梳起油頭、穿上西裝,摩登的打扮是新時代的象徵,堅毅的眼神展現出自信及夢想,孰料,他之後的人生如同書名,是一條充滿艱難和考驗的荊棘之道。

1926年畢業於東京美術學校,1932年因為與留日的知識份子共組帶有左翼色彩的「東京臺灣人文化圈」而鋃鐺入獄。

隔年,王白淵與夥伴們再度組織「臺灣藝術研究會」,並發行《福爾摩沙》(フォルモサ)雜誌,繼續透過文藝活動來推展臺灣文化的建構。

也許你已經發現到,「文藝團體」及「機關雜誌」是1930年代臺灣新文化運動的關鍵詞,因為有這些文藝人們前仆後繼地籌辦組織及刊物,才能在1934年匯聚為一股強大的力量,促成「臺灣文藝聯盟」的誕生。

從美術跨足文學的斜槓青年王白淵,今日已難見到他的繪畫作品。但在1936年的《臺灣文藝》扉頁,卻有一幅他繪製的插畫。

詩文也好,圖畫也罷,兼擅二者的王白淵鍥而不捨地透過媒體傳遞他的理想,只是那在荊棘之道上所欲追求的目標,隨著政治局勢的改變,終究是一個未竟的夢想。

圖片來源:https://twjp.nmtl.gov.tw/informationlist?uid=43

圖片來源:《臺灣文藝》第3卷第6號(1936-05),頁1。