▎藝術分類的階序問題

ROC政權在1970年代所遭遇的一連串外交危機,累積出島嶼的本土化機會,畢竟缺乏外部合法性支撐的少數統治是脆弱的,要延續統治,除了操弄反西情緒外,也需要進一步與在地人社群合作。這個年代產生一些以鄉土為名的文化運動,臺灣美術場域有鄉土美術運動,過去的西化被反省,臺灣味濃厚的創作被鼓勵著,描繪鄉間生活景色也被鼓勵著。

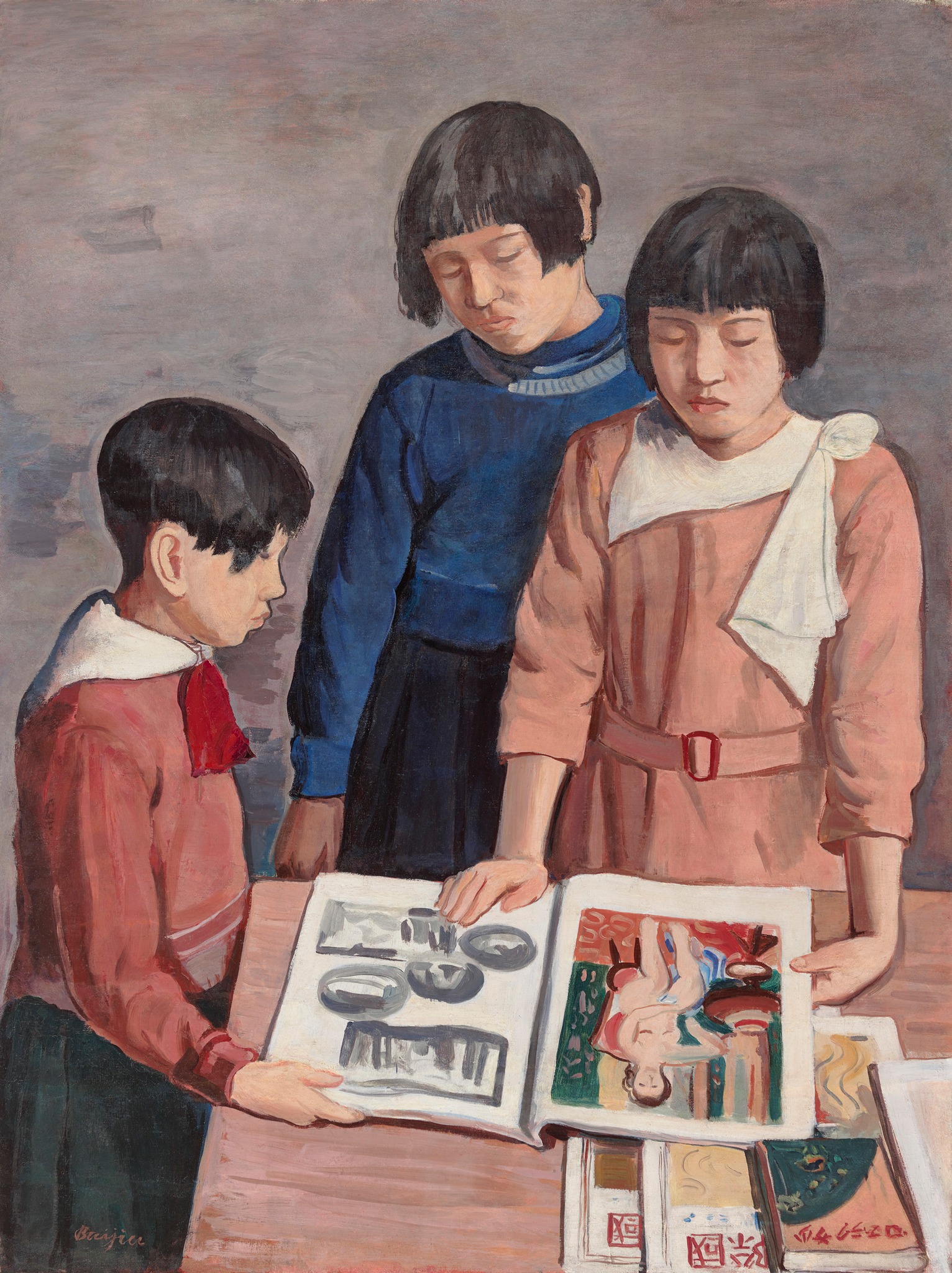

李梅樹並沒有以創作上的數量或是風格變化來回應這個運動,人們當時也不把李梅樹置入鄉土美術運動裏看待,但到了90年代,藝評界開始不言明地將二者嫁接起來,先是注意到70年代上半李梅樹有風格上的變化,再列舉70年代之前作品裏出現的古雅屏風(圖1)、異國情趣布偶(圖2)、世界名畫冊(圖3),證明他一度無法融入臺灣文化主體性建構中,最後列舉70年代作品出現的斑駁磚瓦牆壁(圖4)、鄉間景緻(圖5),而「讚揚」畫家終於「轉向鄉土情懷」、「回家了」。

100 x 72 cm,藝術家家族收藏

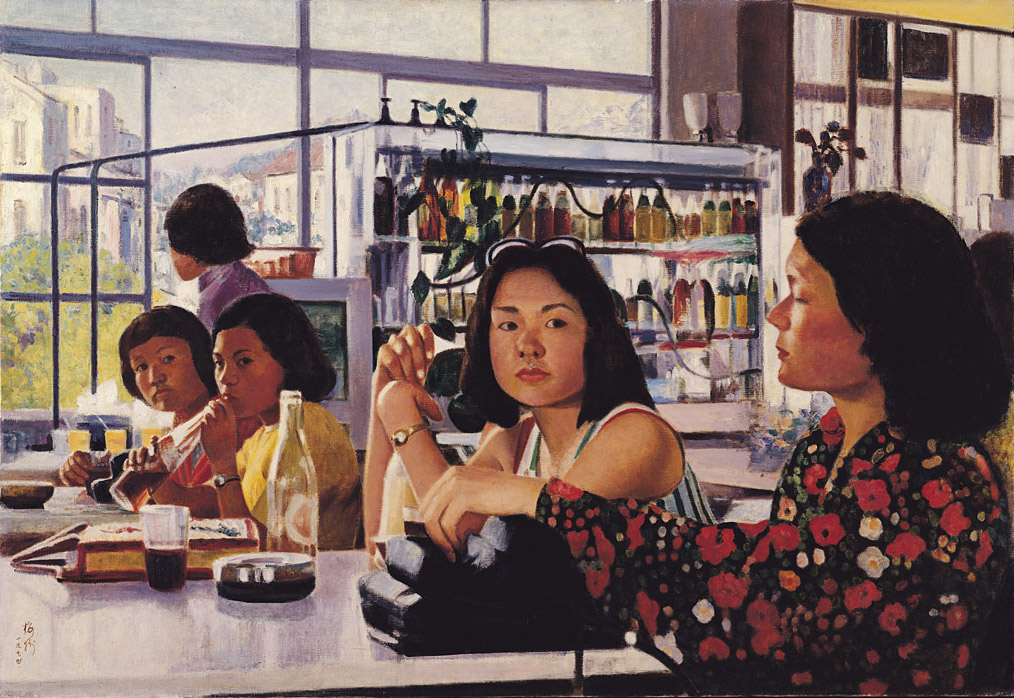

這個不言明的嫁接到了二十一世紀仍被延續著,藝術史圈目前仍然認為那些「轉向鄉土情懷」創作是李梅樹的核心創作、代表性創作,他們沒有注意到:畫家70年代風格變化–即朝向照相寫實風格演進–早於鄉土美術運動數年,並且該年代的作畫題材更多的是都市生活與都會女子(圖6)。

這個嫁接有什麼不好呢?70年代的本土化運動就算給予臺灣性亮相的機會,並沒有帶來太多對戰後中國文化霸權的反省,中國性與臺灣性之間的文化從屬階序問題鮮少被觸及;就美術圈裏,那些鄉村寫實作品縱使引發藝壇話題、觸動大眾情感,事實上並沒有經由藝評之筆而取得過品味上的優勢。此外,這場本土化運動還埋下一個長遠的暗示:臺灣性與現代性被置於只能對立的關係裏。用較簡約的話來說,過去「本土=土、俗」所以是該被貶抑的,現在變成「本土=土、俗」所以是該被讚揚的,至於「華雅臺俗」則依舊如故。

上述的嫁接讓人們戴起70年代眼鏡看待李梅樹一生的創作,亦即李梅樹作品裏「特定」臺灣元素被挑選出來強調,並被置於文化從屬地位、也被排除於現代性之外。參與該嫁接的倪再沁認為70年代李梅樹將目光放在腳下土地時,年輕時所受到的西方理想美典型影響已隨時間消逝,而產生了那些「接近日常生活的隨意剪裁、與照片一般」的人物畫,其流露出來的「土」正是最真實的臺灣;他進一步評論:

「那現實中的景物也不再有古雅的屏風、窗簾、異國情趣的布偶以及模特兒手中的世界名畫冊,而是平實的柜木地板,擁擠的西式櫥櫃或斑駁的磚瓦牆壁……那個時代的真實景象在李梅樹無心的描繪下已珍貴地留了下來。」

「李梅樹怎麼會忘記維納斯的面容與體態?怎麼會捨棄那通往『藝術殿堂』的形與色?他竟然一點也不掩飾地把熟悉而不起眼的臺灣俗女(非淑女)抬到抬面上,這違反學院美術藝術觀的創作卻出現在他擔任學院美術領導人之際(…)在李梅樹的畫中,只有與西洋美術無關的造形和呼之欲出的臺灣人(而且是本省籍)(…),這些土味十足的形象裡可有我們認定的藝術美?」

「那叫人受不了的『土』所以也就這麼堂而皇之地在作品中現身,對藝術界而言,這真是令人不堪,簡直難以面對,但對李梅樹而言,這才是『茲土有情』。」

就文化階序不言明的評價系統來看,將李梅樹那些照相寫實主義的畫作定性為「轉向鄉土情懷」,就算不是一種明褒暗貶,也是一種框限內的嘉許。我們還可以從相關評論讀出一些值得爭議的立論基礎,比如將「本土=土、俗」的刻板印象更加本質化,比如認為過去作品出現的雅緻氣息只是向西方借來的,那氣息不曾成為臺灣性美感的一部份,這看法正是把臺灣性與現代性置入只能互斥的關係裏。

這樣的立論基礎必然只會誤解李梅樹,畢竟他以及許多日語世代的藝術家們所長年追求的,正是從反制「本土=土、俗」定調出發,要建構一個有著現代性的臺灣文化面貌,即之前所談的「臺雅」路線的「地方色彩」。當我們認為本土不該被本質化看待,它應該是流動的、可回應時代的,甚至是可被競爭的,那我們可能會對藝評家的說法更容易警覺,甚至理解到:藝術家後期作品中的西方古典美感的漸淡,並非丟棄「外來」(西方)影響,反而是回應並採納西方新潮流的風格演化:照相寫實主義。

總之,我們或許不宜去同意一種暗示:李梅樹戰前的臺雅路線漸漸逆走為臺俗,不僅是因為長期的藝術信念很難逆轉,這其實也非其作品史所呈現的。由於對臺雅的堅持、對寫實路線的堅持,李梅樹是一位被加諸許多偏見的藝術家,希望這專欄能提出一些有效的異議。

本期部分內文引用自以下文章 :

- 倪再沁,〈再探李梅樹的風格轉變–對蕭瓊瑞「『自我的覺醒』與『自我的隱退』對李梅樹晚期人物畫的一種解釋」一文的若干斟酌〉,《藝術家》227期:(1994 年4月) ,頁 359-360。

- 蔡潔妮,〈臺雅貴公子 — 李梅樹〉,《今藝術&投資》359期:(2022 年8月),頁41。

- 蔡潔妮,〈臺雅貴公子 — 李梅樹藝術價值的重新出土〉,《畫筆下的真實:李梅樹120歲藝術紀念展》(台中市:國立台灣美術館,2022),頁47- 48。

本專欄作者蔡潔妮為法國社會科學高等學院(EHESS) 藝術社會學博士,這個系列文章的研究樣本來自陳澄波基金會策畫與出版的《陳澄波全集》第七至九卷。

精選文章