▎回應新潮流:照相寫實主義的轉向

作為兩個大戰之間最新、最前衛的藝術形式之一,抽象繪畫在日本時代即具有著前衛與進步的形象,彼時的島上有莊世和等在地藝術家投入這項創作,但抽象畫在島嶼上要取得品味霸權,則是由一群移民來完成,這些藝術家在1950及60年代結合了抽象畫形式與中國士大夫文人畫美感,號召出「中國畫的現代化」此一美術運動。

文人畫美感重意境、輕寫生、不重視地方色彩,這剛好對立於日本時代臺灣美術現代化以來的美感標準:重寫生、寫實、看重地方色彩,前者藉著抽象畫抬頭,意謂著臺灣美術現代化所累積的資產將被去價值化,當時寫實手法甚至常被譏為「模仿自然」;面對品味階序重整,日本時代養成的畫家是徬徨與鬱悶的,不少人嘗試了非寫實風格的創作,但他們幾乎全都沒有因此受到矚目,因為作品難以被納入「中國畫的現代化」的框架內。

經由這些人未果的嚐試也讓我們明瞭:從論述到操作,前述的抽象畫(=中國畫的現代化)運動就是一場視覺藝術圈裏的中國國族主義運動,其效應不僅成功地讓中國性美感取得島上的品味優位,也產生了排他性:讓那些中國文化資本不足的本地藝術家們無緣分潤進步與現代的形象。

在「具象vs抽象」或「寫實vs非寫實」辯證關係裏,島上人們表面上計較著哪一個取得了「前衛/進步/現代性」的印象,而實情是哪一個受惠於官方國族主義。

處於對寫實風格不足友善的時代潮流中,李梅樹受到某程度的貶抑,他的對策是抗拒。他的晚年自述:「五十年代,國內抽象繪畫風起雲湧,熱鬧非凡,一時附和之聲四起;但這一切都不足以搖憾我的信念,依舊朝著寫實這條筆直而深入的道路昂然前進,無視外界任何批評與褒貶。」這個態度讓人誤以為李梅樹是一貫守舊的。

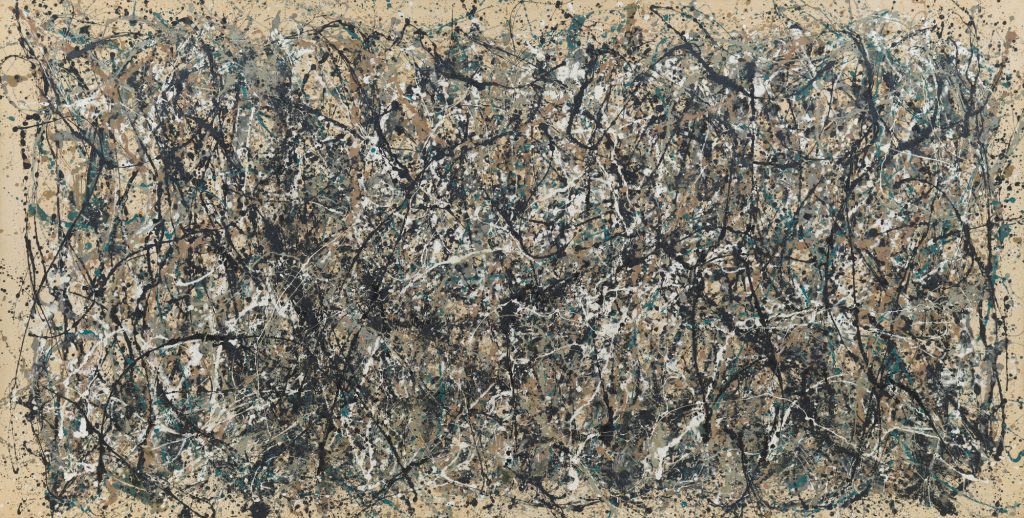

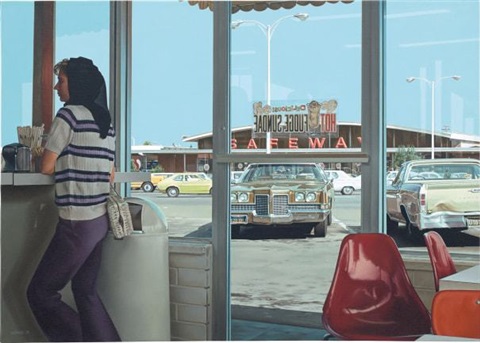

1970年代李梅樹的寫實風格朝向照相寫實主義(Photorealism)發展,這說明了他其實不是位無視潮流的守舊畫家,他會採納並回應符合其路線者。照相寫實主義可視為對抽象表現主義(Abstract expressionism)的反動,後者以偶發即興的色彩線條來展現個人澎湃與細緻情感(圖1),是一種普羅大眾較難理解的「高藝術」;前者則主張無涉創作者主觀情緒,以一種古典繪畫技法不帶情緒地來再現普羅階級的日常(圖2)。可惜的是,咎於對於李梅樹的刻板印象,他那些照相寫實主義作品一直被誤解為只是「畫得像照片」的延續,人們吝於給他的作品貼上有潮流感的標籤。

由此可知,李梅樹一貫的寫實路線受挫於二種偏見產生的評價,一是藝術圈「新=前衛=高藝術性」偏見,一是對於李梅樹本人的偏見(守舊派)。揭示了這些偏見,我們才能重新認識李梅樹,以下介紹三幅符合於照相寫實主義的作品。

在1973年完成的〈窗邊斜陽〉(圖3),窗邊幾位女性正在閒聊,姿態呈現如相機按下瞬間的定格;室內空間盡頭牆上斑駁的牆面裂痕清楚呈現;光線的犀利處理則如同照相機鏡頭所能捕捉的,完全不同於前一期作品裏古典風格所偏好的、相對柔和的光線呈現。這幅畫處理得相當照相寫實主義:不太有個人情感、看似沒有特意構圖,將一個場景、一個瞬間如同按下相機快門般地擷取下來。

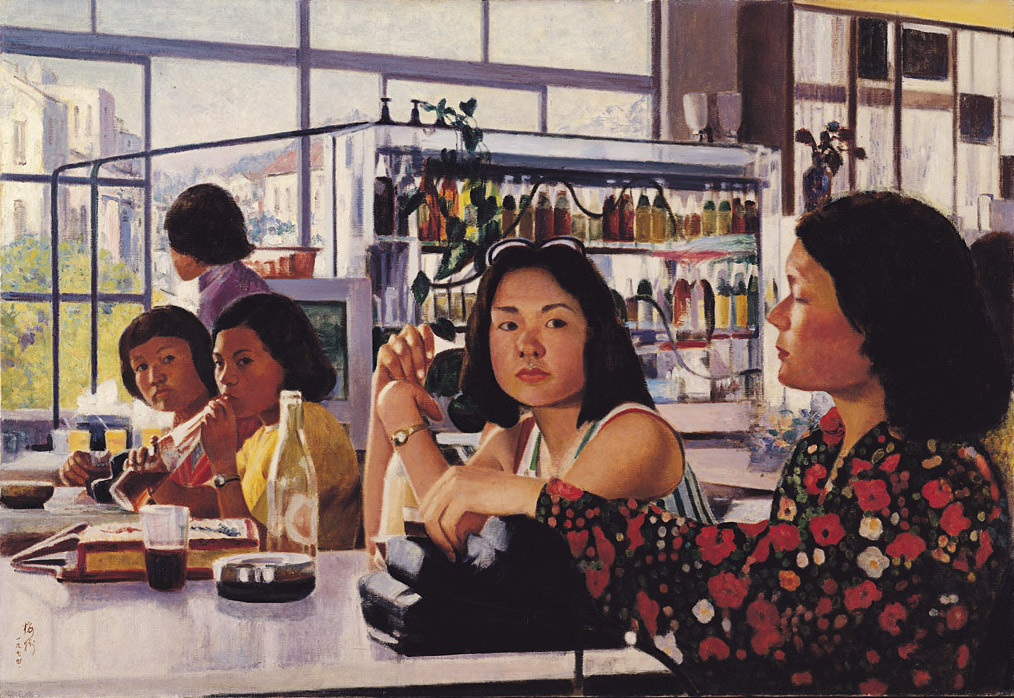

1974年的〈冰果店〉(圖4)有著雷同的美感:畫家擷取了女孩啜飲著瓶裝飲料的瞬間、擷取了頭戴墨鏡時髦少女隨意的目光,這些元素組合也再現了1970年代臺灣都市生活的光景,而都市生活剪影剛好是西方照相寫實主義作品很常見的主題,這些作品裏不難找到如同本畫所描繪的玻璃窗、明亮的現代風格餐飲環境(圖2)。

〈打毛線〉(圖5)是李梅樹晚年未完成的傑作(目前在李梅樹紀念館首度展出)。畫家以照相寫實手法描繪了一項日常居家活動;由於對光線掌握之精妙、對各種材質處理之細膩,畫面的真實感達到3D實境的錯覺,觀眾彷彿還能聞到那空間裏的氣味,此時我們或可說:就掌握特定空間光線氛圍的能力,他是最像維梅爾(Vermeer,圖6)的前輩藝術家了。

比較1950及60年代的重返古典風與70年代的照相寫實主義,可以看到畫家有著一些演化:更加傾向隨機擷取畫面、更加放棄妥善安排背景、更加將光影處理得犀利,「畫得像相片」的評語讓人誤以為他在1960下半葉或1970年代有了新工具(相機)的加入,但其實如同維梅爾長期以觀景工具輔助創作,李梅樹至少從1930年代即開始以相機輔助作畫,1970年代的改變是一個風格路線的選擇。或許我們可以想像一下:李梅樹曾經手捧著大女兒從日本寄來的日文藝術雜誌,心裏想著:「我終於等到我要的新時代風格了。」

本專欄作者蔡潔妮為法國社會科學高等學院(EHESS) 藝術社會學博士,這個系列文章的研究樣本來自陳澄波基金會策畫與出版的《陳澄波全集》第七至九卷。

精選文章