▎謎樣的畫作:一幅面貌模糊的群像畫

1965年李梅樹創作了〈祖師廟慶典〉(圖1),主題是藝術家家鄉的廟會,畫面一分為二,上半部可見廟會一排高調紅色的展示台,加上豬公、燈籠、旗幟熱鬧的組合,暗示著這該是一個人聲鼎沸的場合;下半部則往相逆方向發展:塞滿了面目不清的群眾,超過半數以背面示人,情緒被隱去,畫家並以高反差表現群眾,彩度降低近至似黑白相片,下半部氣氛壓抑至如同默片般寂靜無聲,我們感受不到一點出席慶典的歡欣。

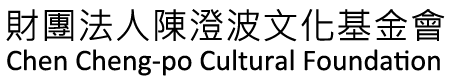

同一年,李梅樹還完成了〈梵音〉(圖2),它描繪了廟宇當中誦經團的誦經場景。信女們排成一列,黑色道服及燭光作為信女臉上最主要的光源,營造出一種神聖性,畫家本身彷彿借由這個畫面也在祈求一種安寧。

很有可能,1965年對於李梅樹而言是很特別的一年,畢竟他在這一年重拾中斷了近二十年的群像畫,並且一口氣就完成了二件大作。戰後初期臺灣藝術家們曾一度熱衷於具主體性的群眾畫,但在進入全體主義體制後,具主體性的群像畫立刻變得罕見。

在世界的這類型群像畫中,1910年代開始的墨西哥壁畫運動(Muralisme mexicain)產生了許多經典作品(圖3),這群畫家把觀眾設定為普羅工農階級,訴求彼此的休戚與共,以直接號召人民力量;為了容易召喚情緒,使用「大眾藝術」的美感語言,讓畫面直接易懂。這些作品既是藝術品,也是政治動員的媒介。

除了二二八屠殺前後少許的左派版畫,解嚴前的島嶼不曾出現過類似墨西哥壁畫運動的作品,一方面是因為政治環境不允許,另一方面是因為創作者的養成:受限於學院品味,創作者的美感語言疏離於大眾,即使畫家有意處理勞動者群像也是如此。我們之前介紹過的李梅樹的〈黃昏〉(圖4),該勞動者形象是神聖與唯美的,美感產生於距離而不是貼近;在〈田家樂〉(圖5)中,就算李石樵以寫實主義的精神再現勞動階級的愁苦,目的仍不在於激發熱血共感的群眾力量,而是在精英之間傳達其控訴。

不過,相較於文字,視覺語言允許更為迂迴及隱晦的表現,這讓藝術家們得以在嚴峻政治氣候下,也能幽微謹慎地表達對時事的不滿。李梅樹在1965年的〈祖師廟慶典〉或許已經是踏出了勇敢而節制的一步,勇敢指的是重拾群眾畫,還在熱鬧旗幟間偷渡了一面日本國旗;節制指的是群眾均面目模糊、大多背向,群眾力量是難以透過這樣的安排來呈現的。他是在又想突破(政治上的)又有所節制(政治上的)的矛盾心情中完成了這幅作品。

在他一向演化穩定的藝術生涯中,是什麼情況讓這一件看來創作心情上很波濤洶湧的作品出現呢?這跟1965年左右的時事有關嗎?

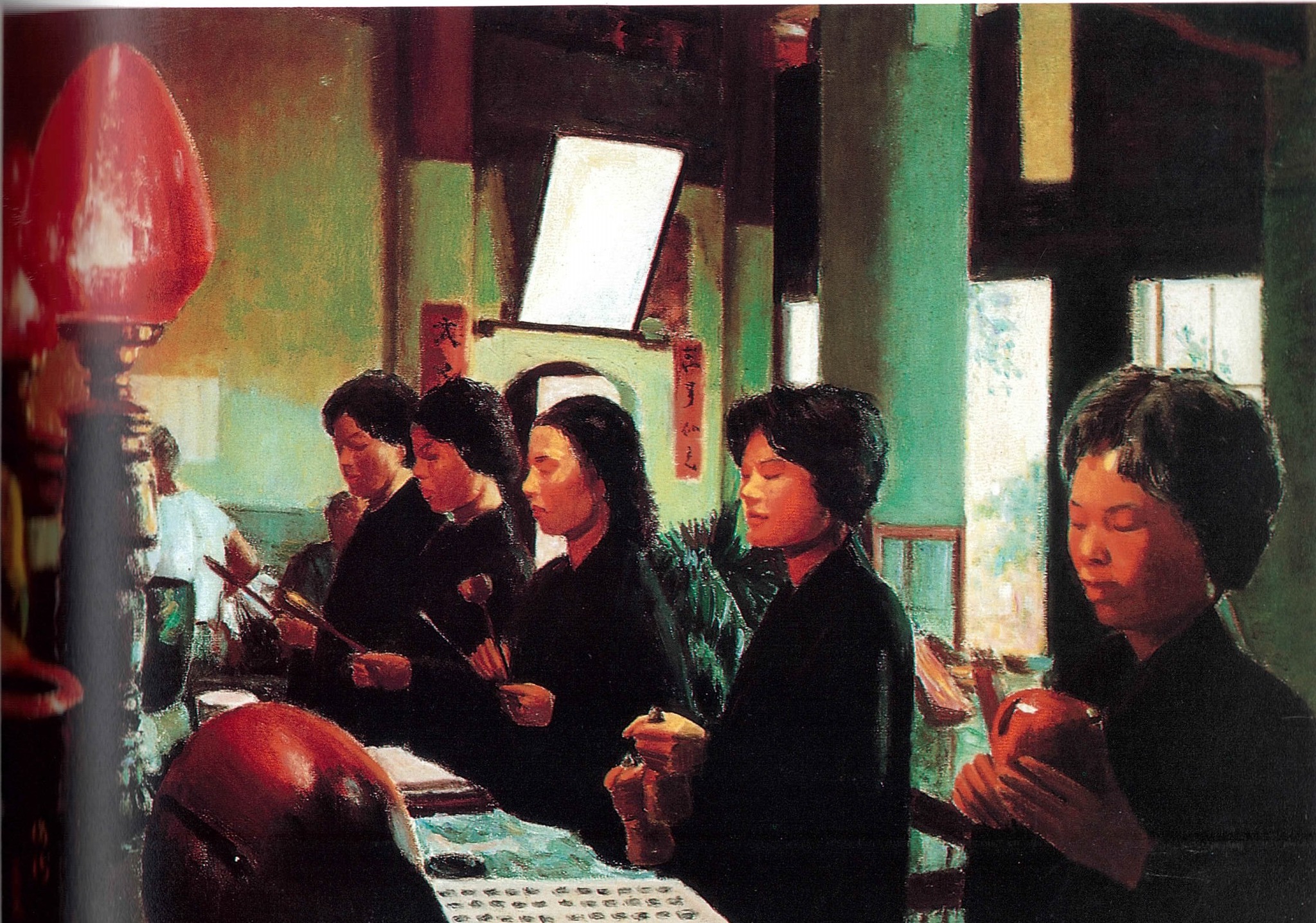

在〈祖師廟慶典〉完成的前一年,李石樵偷偷完成了〈大將軍〉(圖6),這位光頭大將軍面目猙獰,軍服上滿佈勳章,一看即知是在指獨裁者蔣介石。畫家當年冒著生命危險、不顧妻子的哭勸,也要偷偷完成這件作品,足見那時的政治時事已經讓藝術家不得不以畫筆來排解不滿。有些研究認為:1964年9月彭明敏等三人因《福爾摩沙自救運動宣言》被補,此事件在臺灣本地精英之間所掀起的熱議,極有可能是〈大將軍〉創作的起心動念。1965年2月三人被正式起訴,彭明敏後被判八年有期徒刑,〈祖師廟慶典〉創作期與該事件重疊。

李石樵的〈田家樂〉、〈大將軍〉命名皆有一貫的反諷,畫面中田家只有愁苦、將軍只有邪惡,沒有和樂也沒有偉大,類似的情況是不是也發生在〈祖師廟慶典〉中:滿滿的祭典場面卻了無一點歡慶之感?

由於李梅樹向來謹慎,我們不會有直接證據來支持:〈祖師廟慶典〉的創作心情與該政治事件有關,但值得藝術史相關研究者試著提出解釋:在翻閱李梅樹眾畫冊的過程中,這幅畫就是特別出格,相對於其一生皆以和諧感處理畫面,這幅畫以「熱鬧 vs. 靜默」對立表現手法成為一個孤例,況且內容上是在再現一個慶典畫面,這增添了謎樣感,又況且就是在這一年,他重拾了群像畫。如果說,〈祖師廟慶典〉洩露了高壓政治下身為臺灣人的無奈感,那麼,〈梵音〉是不是可視為在此壓迫中暗暗祈求著救贖呢?

本專欄作者蔡潔妮為法國社會科學高等學院(EHESS) 藝術社會學博士,這個系列文章的研究樣本來自陳澄波基金會策畫與出版的《陳澄波全集》第七至九卷。

精選文章