在陳澄波留下的舊物當中,有一幀與王逸雲等友人攝於東京美術學校校門前的合影,時間標記為1927年。

照片裡的這名王逸雲(左三)是誰呢?

本名王建安的他,出生於福建省晉江縣,年紀大陳澄波一歲。

自小便在廈門求學的王逸雲,1911年進入由臺灣總督府與在廈臺人興辦的「旭瀛書院」。

1913年再赴日就讀京都繪畫學校,主要學習東洋畫,並在學成歸國後返回廈門任教。

1918年,王逸雲自立門戶,創建「廈門繪畫學院」。1926年又再度前往日本,轉而在本鄉繪畫研究所專攻西洋畫,成為一名東西洋畫兼擅的畫家。

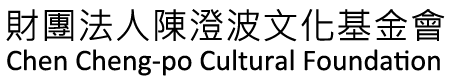

明信片畫作為王逸雲出品「思明教育會慰勞北伐洋畫展覽會」的〈秋之晨〉。

一開始提到的那張1927年的照片,便是在王逸雲二度留日的時候所拍下的。

由照片可以確知陳、王二人當時相識,但具體細節如何尚不清楚。

不過,從王逸雲早年在臺灣人創辦的學校念書,又在日本結識來自臺灣的畫家,可知其與臺灣的緣分匪淺。從他往後的人生經歷看來也確實如此。

王逸雲在廈門美專任教期間曾多次來臺。

例如1929年來到臺北考察公園與動物園,另有出席臺北中華會館於蓬萊閣舉辦的雙十國慶紀念活動。

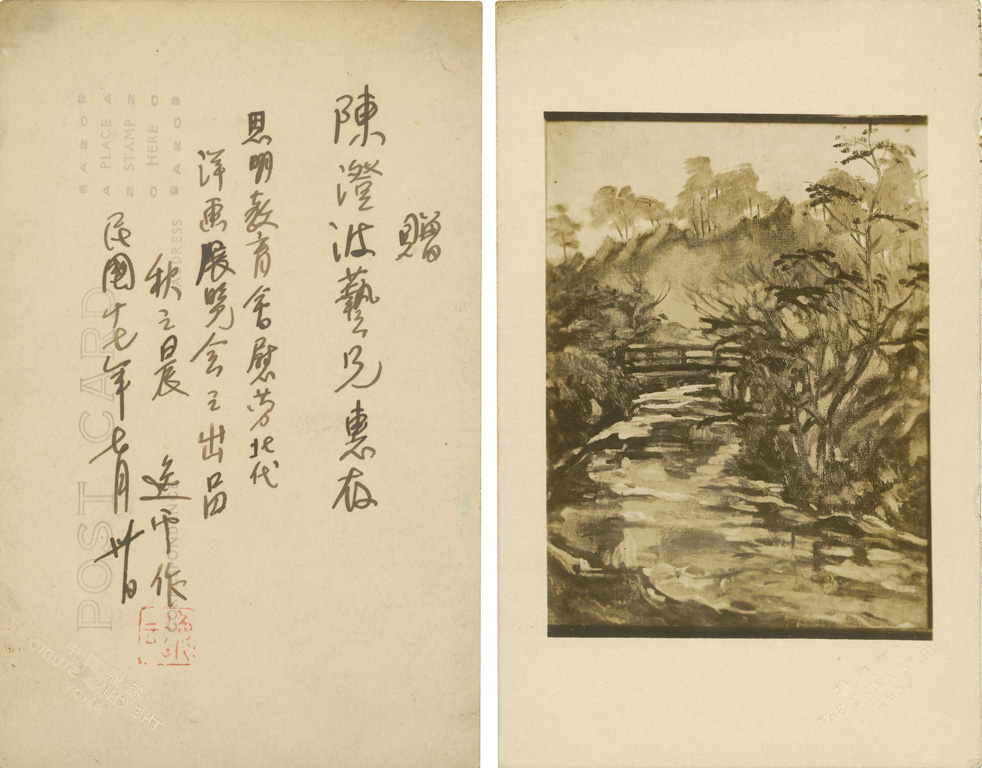

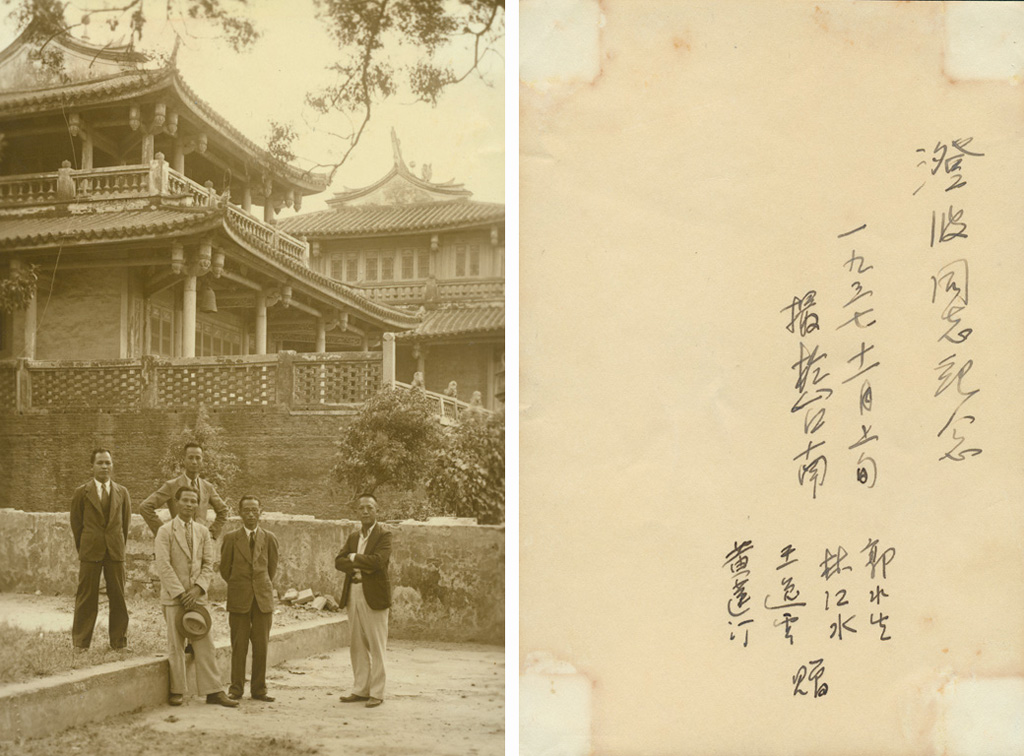

陳澄波亦有留存一張1937年王逸雲造訪嘉義,與當地畫家在琳瑯山閣逸園的合照。或許是有陳澄波這名好友的牽線,才讓王逸雲得以深入參與臺灣的藝文活動,成為在地社交網絡的一員。

前排左二為王逸雲。

前排右二為王逸雲,右一為張義雄;後排右一為呂基正。

圖片來源:顏娟英,《油彩‧山脈‧呂基正》,臺北:文建會,2009,頁50。

到了戰後,王逸雲遷居臺灣,在臺大醫學院教務處工作之餘,也參與了昔日學生呂基正發起的「青雲美術會」。

青雲美術會不僅只是同好間的研究團體,更定期舉辦美術展覽、開設美術班,在當時困窘的環境之下依然對藝術的推廣產生積極作用。

而這也使得成員之一的王逸雲保持著創作的能量,並有編纂初中的美術教材,延續著過往在藝術教育方面的熱情。

從王逸雲認識陳澄波的那一刻起,他便與臺灣畫壇的互動漸趨密切。

陳澄波也很可能因為這段情誼,開始走入中國的藝術圈之中。

下週再讓我們來了解陳澄波在中國舉辦的第一場展覽吧!