1924年,陳澄波抵達東京。

初次來到這座摩登的大城市,舉目所見的種種事物,都是當時東亞最新潮時尚的玩意兒。

藝術也不例外。

翻開陳澄波初抵東京時,第五回帝展的出品目錄,可以看到名為〈楊貴妃〉(鴨下晁湖)、〈支那服的少女〉(支那服の少女,安宅安五郎)的作品。

隔年,同樣有描繪穿著中國服飾女子的〈羽扇〉(吉村芳松)名列參展名單。

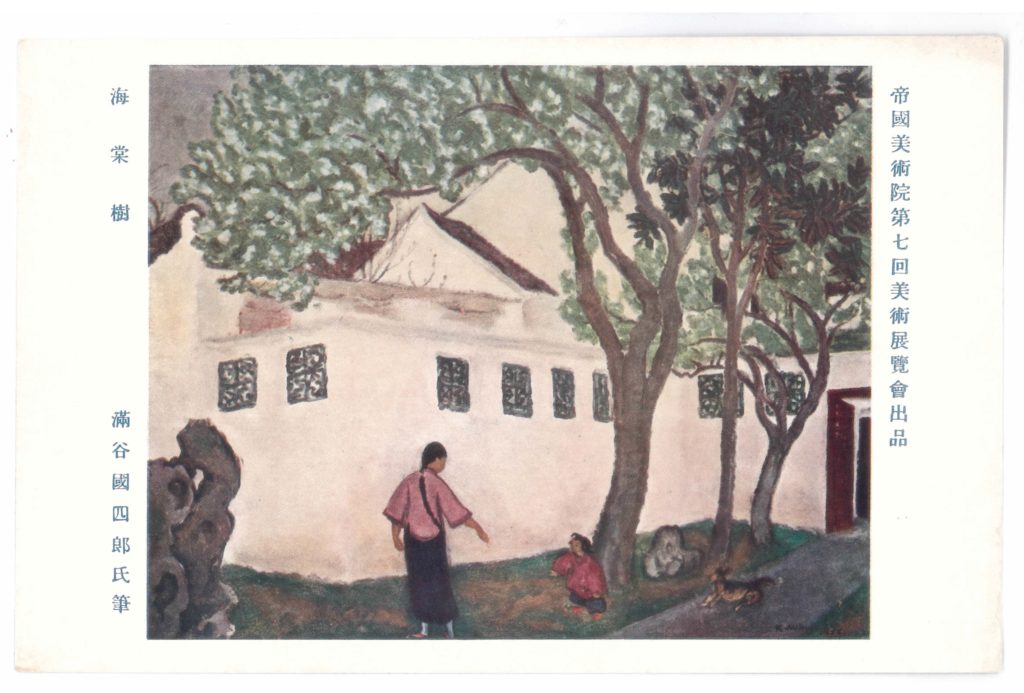

1926年,陳澄波首次入選帝展。當回展出的作品,除了有佐藤空鳴〈支那的少女〉(支那の少女),還有滿谷國四郎以江南風景為題的〈海棠樹〉。

1927年,則又有〈大連之街〉(大連の街,多多羅義雄)、〈穿著支那服的F小姐〉(F嬢の支那服を纏へる,上野山清貢)、〈有支那盆的靜物〉(支那鉢のある静物,福田新生)等作……。

支那服、支那盆……

看來這些日本的藝術家們,好像都很喜歡帶有中國風的題材?

其實不只是日籍畫家,就連來自臺灣的陳澄波,也對這樣的畫題充滿興趣。

除了上述1924-1927年的帝展入選作,應該有被正居處日本的陳澄波所看見之外,他還蒐集了不少1924年以前、與中國題材有關的美術明信片。

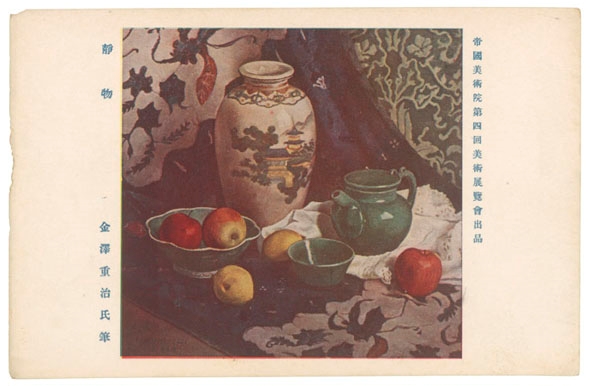

像是小早川秋聲〈不能說的煩惱〉(みやなぬれら語,1921)、金澤重治〈靜物〉(1922)、伊藤響浦〈無垢淨光〉(1922)與小川翠邨〈群芳合唱〉等,描繪中國女子或帶有中國元素的畫作。

之所以對中國產生興趣,與當時代的時空背景有所關聯。

進入20世紀後,隨著日本在海外控制的領土漸多,以及交通運輸的發達,大大增加了日本人赴外(東亞地區)旅遊的便利性。

此時又適逢大正浪漫主義思潮的興起,曾到朝鮮、滿洲、中國旅行的文學家、藝術家們,開始對這些異文化產生濃厚的興趣,因而掀起了「支那趣味」這樣的流行。

於是,如文學界有谷崎潤一郎、佐藤春夫,而美術界則有石井柏亭、滿谷國四郎等人,足跡遍及了朝鮮、中國,甚至是臺灣。

由此我們不難想像,帶有中國情調的作品成為一種創作的可能——而且還是當時熱門的題材——對正在努力追求美術夢的陳澄波而言,有多大的啟發和吸引力。

那麼,陳澄波又是如何開始與中國有實際的接觸呢?