2021年3月25日到國家攝影文化中心開會,議題是有關於「敘事中的風景」的展覽。在之前幾天有接到另一通來自陳澄波文化基金會的電話,是經由方重雄先生(新高寫真館方慶綿先生長子)的引薦,希望我去一趟基金會幫忙看一張底片。當時心裡就有個OS浮上來:「不會就是那一張經典照片的底片吧!」結束了策展會議後,就火速往基金會的方向走去。

關於陳澄波先生的遺像照是誰拍的,有很多不同的說法。最常被提到的是當時沒有人敢接這個事,於是有一位朋友私下借了相機給遺孀張捷女士,由他進行拍攝,再秘密的請人沖洗出來放大。這樣的說法在某個程度上是可以成立的,1947年台灣已經有人擁有小型相機以及膠卷底片。因為底片一直沒有出土,也就沒有辦法證實這樣的猜測。

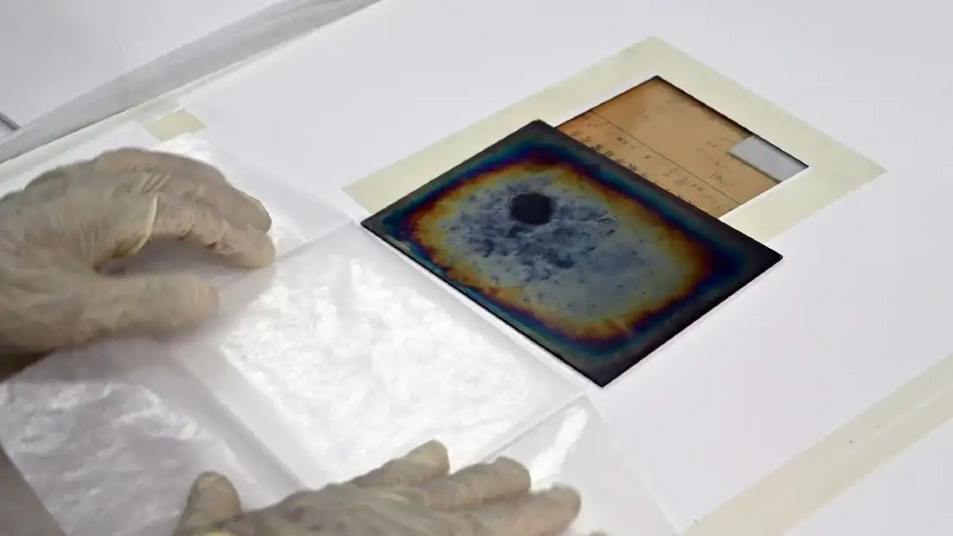

我在 2019~2020 年期間,進行了一些新高寫真館方慶綿的乾版玻璃底片的研究,對於方慶綿先生的手法跟作品有一些了解,也從中見識到方先生玻璃底片的修片技法。在與方重雄先生的訪談當中,得知方慶綿先生可能與陳澄波家族可能是有認識的。在該次訪談中,方重雄先生拿出在陳澄波先生1934年的作品《嘉義街景》的複製畫指出,畫中右方位於樹下陰影中的建築就是《新高寫真館》。對話過程中方重雄先生有提到,陳澄波家屬曾經拿了一張底片來訪,請方重雄先生檢視並詢問有沒有可能方慶綿先生所拍攝的。方重雄先生認為他並沒有經歷那次事件,沒有辦法代替他父親回答這個問題。但是在那次的對談中,方重雄對於這張底片的細節向家屬做了一些技術上的說明。並且引薦基金會可以來找幫他父親處理玻璃底片的我,就這樣因緣際會的,在陳澄波先生的忌日,我在基金會的會議室第一次看到了這張失而復得的乾版玻璃底片。

在會議室裡,陳立栢董事長向我闡述了這張底片尋獲的過程。是在基金會一次大掃除中,從一幅即將被丟棄的獎狀的框後面找到的。當時以為是無用的資料,助理機警的詢問是不是要先拆開看一下再決定要不要丟?就這樣一張玻璃底片以及三張照片,分別包在兩個信封中被發現了。手裡端著一片重要的歷史,心中無限的激動。當下便建議要做高畫素的複製保存,便約了大家4月12日在海馬迴做高畫素的翻拍。

當天早上十點,攝影研究者陳佳琦以及提供器材協助的攝影家陳伯義,還有基金會的朋友們一起到了海馬迴四樓,一起見證這一段重要的歷史。

底片本身非常完整,除了常見的褪銀之外,在藥膜面可以看到在臉部有明顯的修飾痕跡(加強透度與柔化臉部),熟悉的修飾材料跟塗抹的手勢方向也見於方慶綿先生留下的作品。另外還有三張印出來的照片,照片上有字。當時照片上的字是書寫於透明的膠片上,在印相時疊在玻璃底片與相紙之間一併成像(當時使用接觸印相桌,應與嘉美館展覽《捕風景的人》展出的印相桌同時期)。最左邊的照片可能因為疊印過程中移位,呈右高左低的狀態。研判因為印的不好,所以定影之後就沒多加沖洗(因為這一張的保存狀況較差,可能因為仍有殘留的定影液導致),就馬上再印了第二張。這一張就是現在比較廣泛流傳,我們在網路上可以搜尋得到的影像。最右邊有一張比較小張的,研判是為了便於攜帶,先用黑卡紙做了一個遮罩,重新構圖再印出來的(這在方慶綿留下的玻璃底片中也常有這樣的處理方法)。

另外在檢視底片以及原始照片的過程中,明顯的有幾個手法可以看出這是技術高超的職業攝影師才有辦法拍出來的照片。首先是陳澄波的遺體下,有一個人正頂著門板,將陳澄波的上半身抬高(根據家屬指認,露出來的那雙鞋應為張捷女士所有),另外就是照片中頭部到腰部的地方明顯是在對焦的範圍之內,後面的桌子、牆面,以及下半身的部分有些微的脫焦狀態。會有這樣的狀況,應該是在操作大相機的過程中使用了稱為 Scheimpflug 的技法才有可能造成。這個技法是在近距拍攝時由於光線不足,為了讓低感光度的乾版玻璃底片,可以在低光源下使用大光圈並同時獲得較多的景深所衍生出來的技法。這樣的技巧以及使用的器材還有請張捷女士頂起上半身,都是為了避免造成畫面的前縮現象所使用的,是屬於技巧高超的商業攝影師才會使用的技法。對照於當天的時序,屋內的光線狀態,還有拍攝現場所的佈局,使用的材料等等,陳澄波先生的遺照有很大的可能性為方慶綿先生所拍攝。(不負責任推論,再請後續研究者加油囉!)

一年過後,陳澄波先生的展覽與展冊都陸續上線。這張底片在數位化完成之後,家屬預計會捐贈給有能力保存與研究的單位,我有幸參與這整個過程,深感榮幸,今以此文記錄。

2022.03.25

李旭彬

※文章轉載自李旭彬老師的個人部落格,網址:https://hsupinlee.medium.com/%E4%BE%86%E8%87%AA1947%E5%B9%B43%E6%9C%8825%E6%97%A5%E7%9A%84%E4%B8%80%E5%BC%B5%E5%BA%95%E7%89%87-833f7d628d1