陳澄波的收藏值得研究,是因為他同時是位畫家與收藏家,有沒有其他人也是如此呢?在台灣日語世代的藝術家裏,至少還有鄭世璠(圖1:為鄭世璠戰前作品)。陳澄波的個人物件經由家族三代人的忍辱負重,被冰凍式地留存到了今日,鄭世璠則是因出身好、職業好,晚年又有計畫地捐贈—-分散於吳三連基金會、中研院、政大三處(以下統計僅就後二者)—-,使其收藏之豐富而被廣為認識。

陳鄭兩人雖然差了二十歲,但有許多相似點:同為泛後期印象派畫家、同樣熱烈參與台府展、同為台陽畫會成員、同在終戰之初即以華語能力見長,最後這一點在台灣日語世代藝術家裏很少見;最晚在1949年,我們即可在中文報紙讀到鄭世璠的投稿。由於如此相似,我們可以透過後者藏書去臆測:若前者沒有遭遇二二八大劫,之後的收藏狀況會是如何?

不過令人意外,兩人很少有藏品重覆。就二二八事件之前出版的藝術書籍來論,陳澄波收藏了143本,鄭世璠也有四百冊以上,但其中重覆者僅僅有11本,由此可見:戰前日語美術書籍出版之活躍程度,多到讓人可以青菜蘿蔔各取所好。

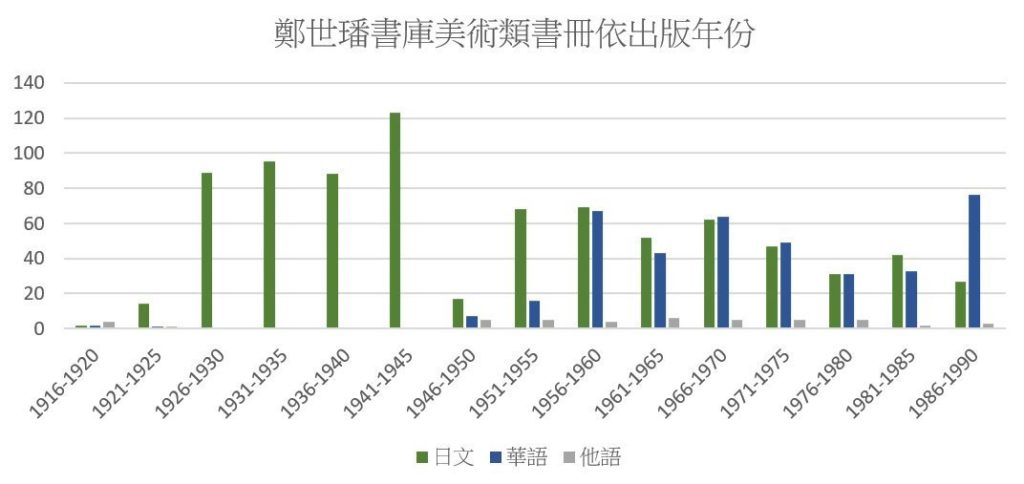

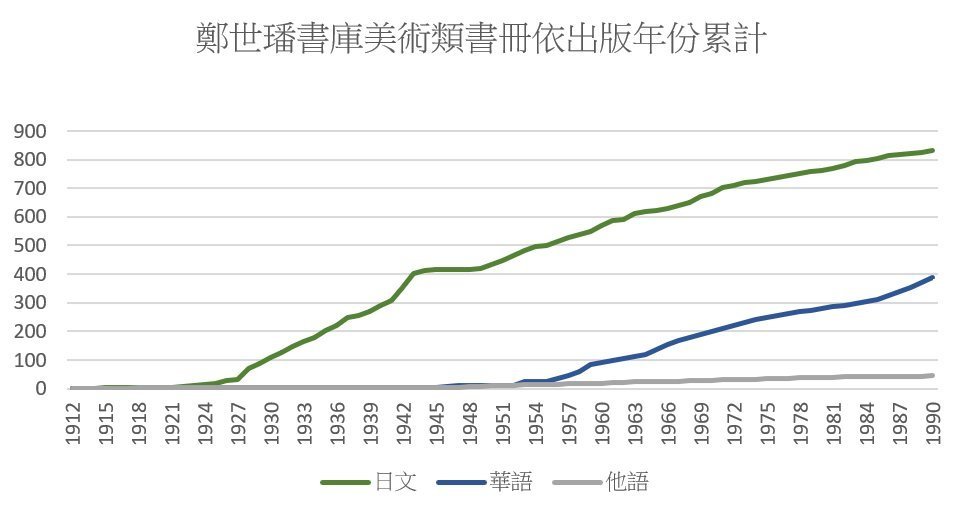

書架上藝術書籍裏一直是日文遠多於華文,直到1990年(那年鄭世璠75歲、陳澄波冥誕95歲),華語書才勉強累積到日語書的一半,他們活在與戰後移入文化精英很不一樣的知識世界裏。另外,由此也可以想像:其他華語能力不及他們二人的日語世代畫家,對日文出版的依賴一定是更加嚴重。

以出版年份每五年為間隔來計算鄭世璠藝術書籍冊數的累積情況(圖3),在日文部份,可以發現以戰事最緊迫的那五年最密集,比如,終戰前幾個月還在出版的《台灣美術》雜誌即在其藏書之間;相反地,戰後最初的五年,則如同一片荒漠:對兩個語言均是。日文書的冊數在戰後趨勢是漸減的,但在大部份的年間仍然打敗華文書,一直到「1986至1990年」此間隔,拜台灣美術活動開始熱絡之賜,我們才見到華語冊數絕對性地超越日語的,而此時,鄭世璠已經退休數年了。

在1950年代中期之前,幾乎不見中文藝術書冊能受到鄭世璠的青睞,其原因比較可能是市場無力提供,而不是他故意無視華文出版界的存在,畢竟他有此語言的閱讀能力。因此,對於有日文閱讀能力的藝術家,戰後十年間的美術知識尚可依賴日文世界的支援,然而,對於單操華語的藝術家,他們既無法閱讀島上既存的日文美術書籍,又無法從新出版日文書籍獲得美術動態新知,等於是被華語鎖死了眼界,其藝術學習最後只能向雙語人求教,讓後者以華語分享他們的外語閱讀心得,這或許就是李仲生(被台灣主流美術史論述標示為「中國現代繪畫之父」)畫室裏的教學情節,而他之前是留日的。

在這一系列文章,我們先是介紹了陳澄波的美術明信片(繪葉書)與美術圖片收藏,從中我們見識到:日語世代台灣藝術家在戰前有著寬廣的藝術視野,之後,我們再借著鄭世璠藏書狀態的分析,試著去想像陳澄波若沒有受難於1947,那他之後藝術新知吸收狀況會如何?戰前與戰後的差異不只在於官方語言的改變,也在於知識流通的難易,他會先碰到無新書可讀的5年困境,之後5年重新回到日文世界的懷抱,但日文書受到政策性壓抑,依賴逐次下降,而華文出版在戰後最初十年是幫助不大…,這樣的狀態對於日語世代藝術家戰後創作的影響是什麼?下週是本系列的最終回,我們將在那裏觸及此問題。

本專欄作者為法國社會科學高等學院(EHESS) 藝術社會學博士,這個系列文章的研究樣本來自陳澄波基金會策畫與出版的《陳澄波全集》第七至九卷。