一般的藝術家研究都是直接談論他的美術作品,再輔以他的文字書寫,然而這一系列的文章的切入角度將是比較特別的:我們打算從陳澄波的視覺藝術相關收藏談起(如圖一)。對我們的研究樣本有興趣的,可以參考陳澄波基金會策畫與出版的《陳澄波全集》第七至九卷。

入手藏品的方式各具意義,我們有時會因為友情或是紀念而將受贈物件留了下來,然而,花錢消費的通常就比較是因為品味愛好或工作上的參考需要,陳澄波的書法與畫作收藏品絕大多數是屬於前者,明信片(繪葉書)與美術圖片則是屬於後者,書本則二者情況都有。

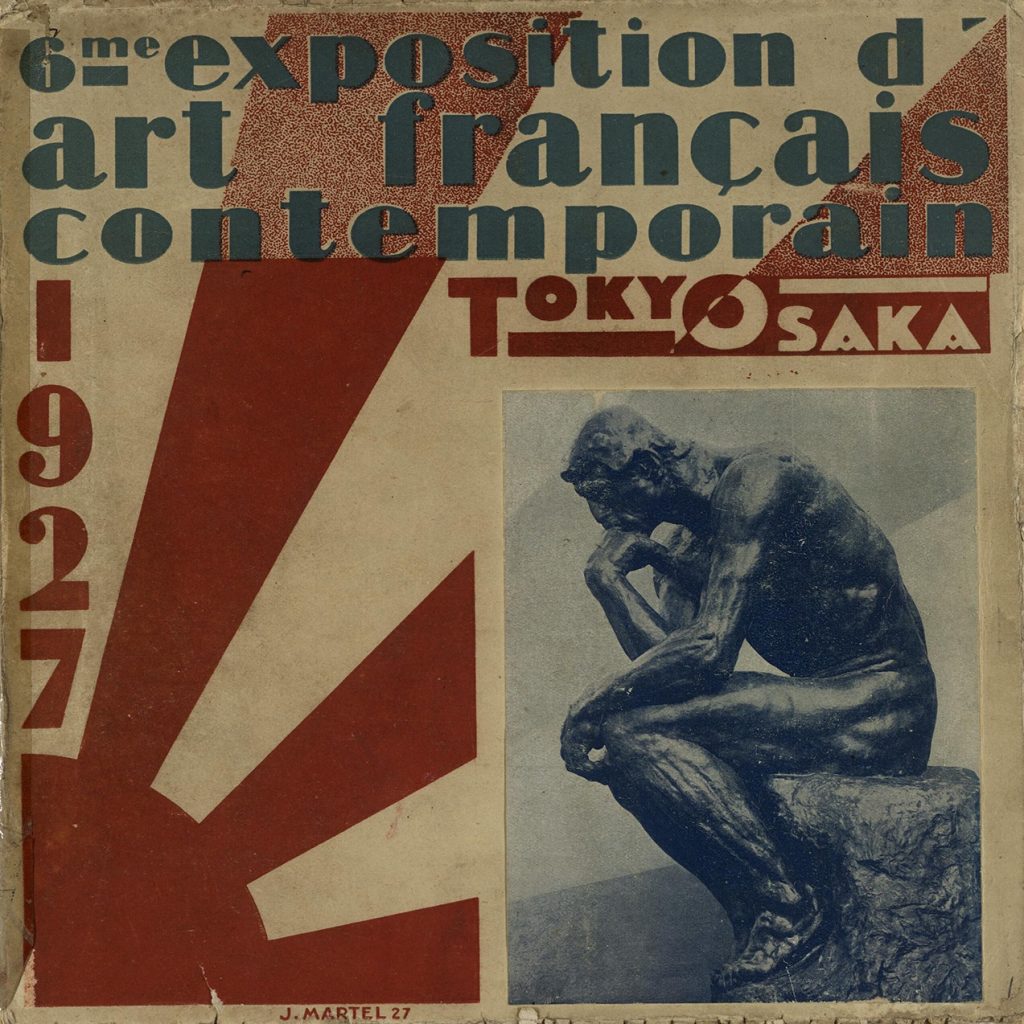

在陳澄波的遺物中,從雜誌刊物與報紙剪下的美術圖片有將近500件。遺物中有1700張左右的明信片,由畫作與風景明信片所組成,在畫作部份(約1100張左右)因為展覽而出品的有868張。遺物中書冊(書本、畫冊、雜誌、手冊、簡章) 有192冊,扣掉與美術無關的21件、美術機構文件 (校友會訊、同學錄、名簿、簡介、章程、展覽規則……)28件,其餘的143件與藝術創作有關,其中,因展覽而出品或是刊物以該展作為專號呈現者,大概有70件,約佔半數。不論是看明信片或書冊的內容,這些資訊都告訴我們一件事:陳澄波所進行的與創作相關的文化消費,主要是發生在美術展覽這件事上,他是一位與展覽動態很緊密黏合的創作者。

陳澄波的文化消費很高度集中在創作投資上,其創作相關收藏揭露了品味偏好、吸收了什麼藝術流派新知、讀了什麼藝術理論、逛了什麼樣的展覽、與哪些藝術家往來……,亦即,進行這個分析可以幫助我們去勾勒出他所理解的美術世界的邊界、探索其美感語言之所以構成的前端作業、理解其藝術熱情是被什麼樣的焦點所引領。

要進行這類研究,就台灣日語世代藝術家為範圍,似乎只有兩位是可能的:陳澄波與鄭世璠,只有他們的收藏被完整地保留了下來。二二八事變的悲劇加上其三代家人的忍辱負重,自1947年起,陳澄波的個人物件被冰凍式地留存到了今日,鄭世璠則是因其較具優勢的出身與職業,晚年又有計畫地捐出其收藏而使之公有化。

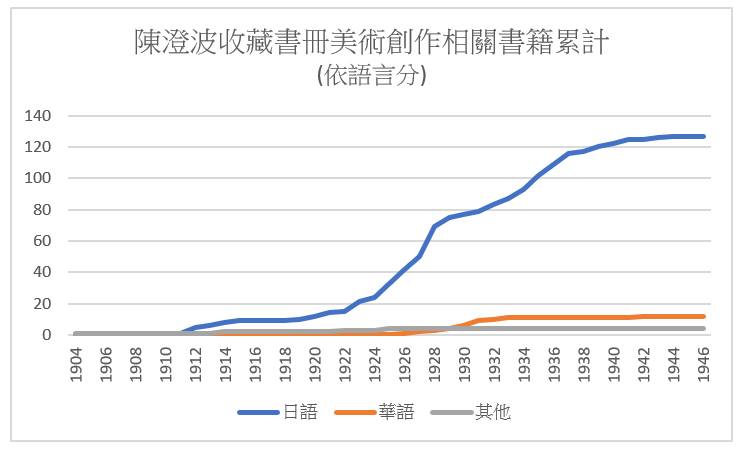

就上述提到與藝術創作有關的143件書冊,依其出版年作統計,可得圖二。

這三條曲線暗示了他的人生軌跡:1924至1928年日語藏書部份有較快的成長(最陡處),這正是他在日本內地求學的時期;在1929年華語藏書量趕上了西方語言藏書,而他正是在這一年移居上海;1933年起華文書即不再增加,他就是在這一年搬回台灣;1941年之後藏書冊數的增加幅度近乎停滯了,台灣島也的確在這一年開始嚴重感受到戰爭壓力。陳澄波藏書的出版年度與生命軌跡如此相符,這說明了一件事:陳澄波絕大多數是以新書入手。

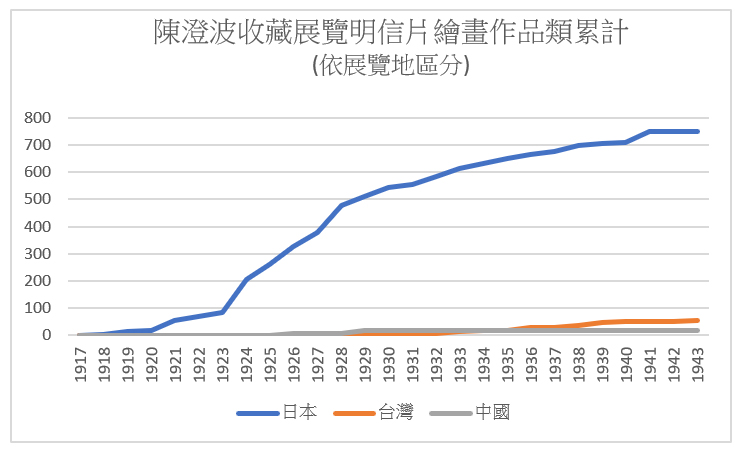

上述情節是否會在明信片的部份重演呢? 僅統計那些出自可確定展覽年代的畫作明信片(共822張),以此我們做出圖三。

與展覽無關的藝術創作相關書冊有45件,它們分別屬於藝術史、畫冊、藝術批評、美術教學的書籍…,單就藝術百科全書他就有三套不一樣的,由此可知日語世代藝術家對世界藝術史知識的重視;就藝術家的畫冊或傳記,他有米開蘭基羅(Michelangelo)、提香(Tiziano)、Lorenzo Lotto、林布蘭(Rembrandt)、庫爾貝(Gustave Courbet)、莫內(Claude Monet)、基里柯(Girgio de Chirico)、梵谷(Vincent van Gogh)、布拉克(Georges Braque)、波納爾(Pierre Bonnard)、Jean Lucrat、Dunoyer de Segonzac。令人訝異的是,一百年後,中文世界仍舊沒有等到最後二者的相關出版,Jean Lucrat以織毯作為創作媒介而成為該領域的大師,Dunoyer de Segonzac是風景水彩畫家,名列倫敦與比利時的皇家學院成員。經由這個「殘酷」的比較,我們可以理解到:作為雙語人的陳澄波為何總是在讀日文書。同時,也很令人好奇,若進行一場藝術史考試,台灣當代的藝術家的平均分數是否可以勝過日語世代的藝術家?

展覽專輯可以讓我們知道藝術家逛了(或至少是關注)哪些展覽,而展覽明信片則更進一步告訴我們:哪些類型與風格的作品是藝術家所欣賞的,每一筆展覽明信片的入手都代表陳澄波用日幣進行了投票。和書冊有可能是受贈的情況不同,明信片比較有可能是自行消費(我們不將郵局寄來的明信片納入研究樣本),至少,它們沒有被當成真的明信片寄出,這意謂著陳澄波想一直留在手邊。

就台灣藝術家同儕部份,我們也找到一些線索,讓我們可以進行一個有趣的想像:若陳澄波是一名策展人,他所策劃的「洋画」展覽會邀請哪些藝術家呢?陳澄波的展覽明信片收藏至少有李石樵、李梅樹、佐佐木福四郎、林榮杰、洪瑞麟、陳春德、陳清汾、翁崑德、陳植棋、翁焜輝、陳澄波、許聲基、楊佐三郎、廖繼春、劉啟祥、顏水龍等人的作品。以這批明信片為基礎,我們腦海中可以隱約浮現「陳澄波策畫台灣日語世代洋画家大展」的畫面吧。

以上我們示範了收藏所透露的:陳澄波的文化消費習慣、生命軌跡、看展覽的執著、對日語的依賴、對同儕的欣賞程度等等,下週我們則要跟大家討論:如何從收藏看出陳澄波的法蘭西靈魂。

本專欄作者蔡潔妮為法國社會科學高等學院(EHESS) 藝術社會學博士,這個系列文章的研究樣本來自陳澄波基金會策畫與出版的《陳澄波全集》第七至九卷。