緣滅待起 山林唸歌時

1939年陳澄波在大女兒紫薇結婚喜宴的貴賓簿中,留下一頁水彩速寫﹍。

當年已是聲名遠播的風景寫生油畫家,在眾多畫友雲集祝賀的吉日裡,卻以水彩寫下想像隨筆。

是戰爭導致油彩、畫布的匱乏嗎?

亦或是寫意的企圖開始淡化了寫生宿習?

中日戰爭導致英、美、荷對日本經濟制裁,台灣也連帶陷入物資短缺的困境。爾後,太平洋戰爭爆發,緊接著二二八、白恐,竊奪畫家的生命,也掩蓋了一切藝術風華。

無盡動盪中,疏離的學界、噤聲的遺屬,有誰曾再試圖理解泛黃作品中的意境?

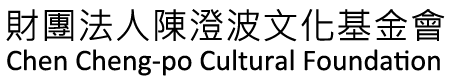

再啟動作品文物的修編,已是數十年後的當代,斷裂的傳承是殘酷障礙。對比廣為人知的寫生油畫,它孤零零成為例外。缺乏一手史料的狀態中,主編在265頁按上〈山之巔〉這個中性又安全的畫題—〈山之巔〉,是無奈選擇。

《陳澄波全集》第2卷,頁265,2013年8月出版。

緣滅待啟,

大量文物指引向不斷歸隊的山林寫生畫作,循序收錄了四十餘件陳澄波對山脈、森林的描繪。

巡弋阿里山區成為基金會員工的例行,

它終於又映入我們的眼簾。當一位年輕助理在祝山觀日的回程中,瞥見大塔山山頂,似曾相識的形貌﹍。

2017年7月22日,陳澄波文化基金會助理攝。

瞬間「山之巔」的意象融入了塔山頂,攝影友人的照片陸續匯集。

左起第一、二張為王弘明先生攝。

大塔山—鄒族傳統善靈安息的聖山,曾印記在畫家思維中,婚宴隨筆自然地透露了陳澄波對阿里山深深懷思。

當他對山林平野的關懷重新被解讀,後人毅然投入阿里山學更深切的關注﹍。

「﹍凡事必有因果,就像山麓、河川必與自然因素結合,我們嘉義正位於太平洋西海岸大平原與新高阿里山的結合點上,﹍

﹍新高主峰的早晨如常與太陽公公一起露出笑顏,每天在其眼下的嘉義市民,實在太幸福了!﹍」

—陳澄波,〈嘉義市與藝術〉,《嘉義市制五周年記念誌》,頁92-93,1935.2.9,嘉義:嘉義市役所。