新樓風景

文/聚珍臺灣總監 王子碩

新樓風景 1941 畫布油彩 91×115.6cm

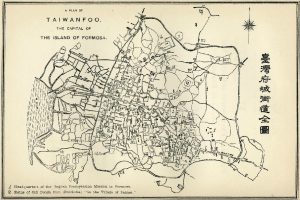

英國長老教會自馬雅各醫師於1865年進入臺南傳教以來,幾經波折終於在臺南城西邊建立據點,到1880年代已在臺南城東內外陸續建立建築聚落,該區域之後發展出聚珍堂報社、新樓醫院、臺南神學院(城內)、長老教(長榮)中學校、女學校 (城外) …等等。圖中所繪場景即為臺南神學院區域之巴克禮牧師館及甘為霖牧師館。

圖:1889年英國長老教會於臺南城內的據點(1) 出自1889《An account of missionary success in the island of Formosa》,Page 215

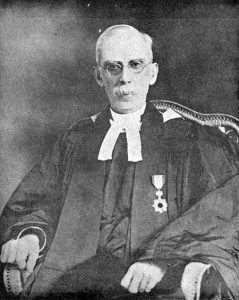

1. 巴克禮牧師館

巴克禮為長老教會宣教師,在臺創辦「大學」、建立臺灣第一間報社、翻譯白話字聖經並修訂辭典保存臺語文化。在1895年日軍準備全力攻城前夕,接受臺南居民請託涉險與日軍和平交涉,一生奉獻臺灣,死後也葬於此。

巴克禮牧師

2. 甘為霖故居

甘為霖為長老教會宣教師,同時也是著名之臺灣史學者。來臺後多次險遭居民殺害,在臺散盡家財催生盲啞學校,並翻譯及著作多本關鍵臺灣歷史書籍。除此之外並編著《廈門音新字典》更製作臺灣盲人通用點字。

圖:甘為霖最初之盲人學生郭生恩及民俗學者國分直一於甘為霖故居前影像。

(出自 南方臺灣民俗考 壺を祀る村(1944))

圖:甘為霖故居影像 (出自 南方臺灣民俗考 壺を祀る村(1944))

3. 馬背

馬背又稱馬鞍牆,為山牆頂端鼓起的形狀,是臺灣漢式建築之常見元素之一。

巴克禮牧師館屋頂即馬背造型,並覆以在地的紅瓦。建築本身西式風格與在地風格的屋頂搭配,頗有文化融合的意味。

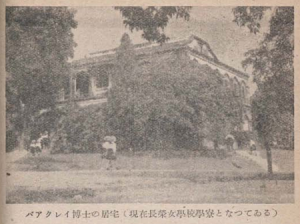

圖:巴克禮故居舊影像,可看到屋頂馬背。巴克禮牧師過世後

曾作為長榮女中宿舍。(出自 南方臺灣民俗考 壺を祀る村(1944))

4. 燕尾

燕尾屋脊也是是臺灣漢式建築之常見元素之一,將屋頂尖端再往兩側上方延伸翹起,尾端分叉為兩支,故又稱為燕尾。屋頂如同其他長老教會建築群,大量使用在地紅瓦,背後是宣教師試圖融入在地、拉近居民的篳路藍縷歷程。

圖:甘為霖故居之老照片,可觀察屋脊之燕尾,松山虔三攝影(國家文化資料庫)

5. 斜坡

巴克禮牧師在1875來到臺灣後,幾乎將一生都奉獻在這裡。到了晚年不良於行,為了方便輪椅進出,故在牧師館前方設立斜坡。戰後牧師館曾作為歷史館,之後拆除,但此斜坡依然留存於校園內。

圖:殘存之巴克禮故居斜坡

6. 右側大樹

在眾多甘為霖故居的影像、畫作中,都可以看到建築東側有一棵大樹。此樹大約在甘為霖故居東邊20公尺左右,據耆老口述已枯死多年,現已不存。

圖:甘為霖故居旁的大樹特寫,

出自《民俗臺灣》,松山虔三攝影