在今日的博物館與美術館,我們理所當然地將藝術品存放於恆溫恆濕的空間,悉心控管溫度與濕度,只為延長一幅畫作的生命。然而,在過往動盪的時代裡,藝術作品若能歷劫倖存,其背後往往隱藏著無數人所投注的智慧與勇氣。

本次展覽的子題之一「超級藏家 張捷」讓我們得以一窺這位「藏家」非凡的保存功力與堅定的守護意志。

說到「藏家」,你會聯想到什麼?是精準的眼光、雄厚的財力、堅定的收藏理念、抑或了得的保存功夫?如果張捷是一位當代的藝術收藏家,你認為她擁有哪幾項實力呢?

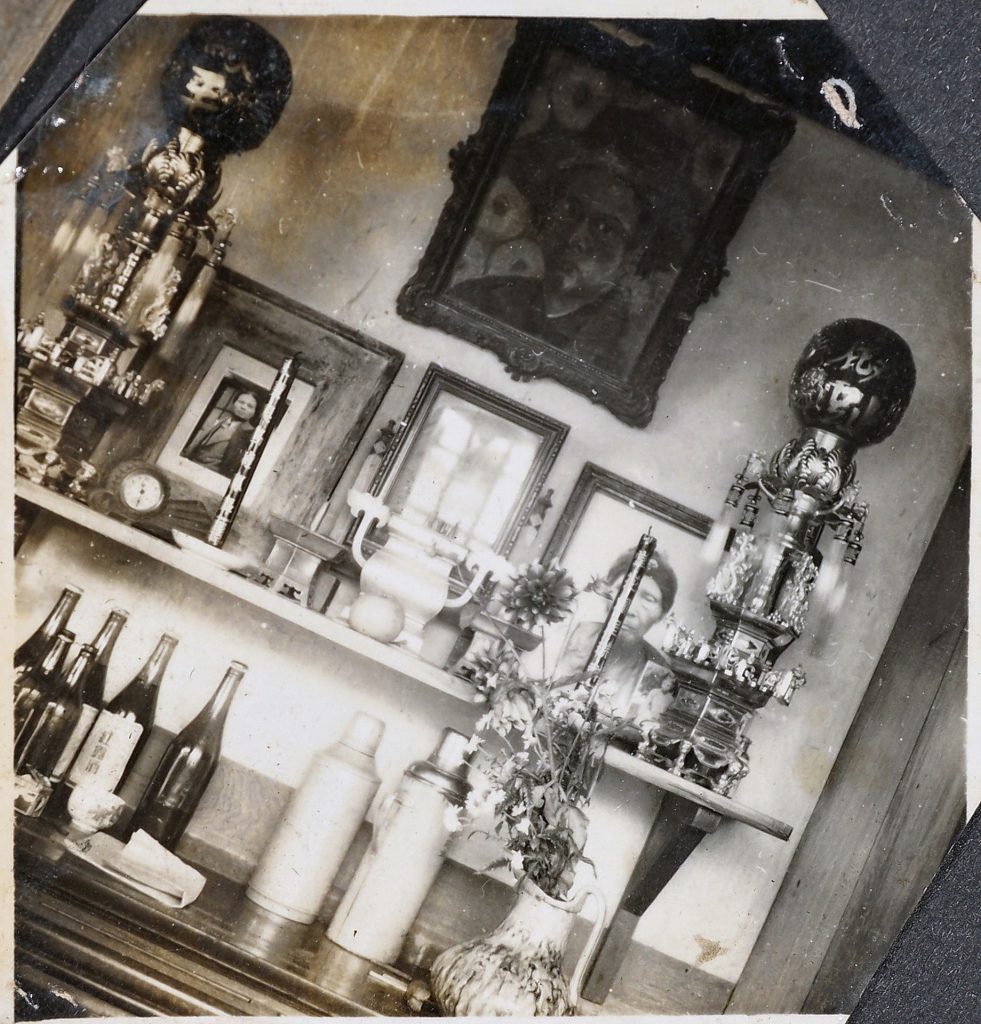

從228事件的震盪至白色恐怖的陰霾,陳澄波的作品一度成為風險之物。張捷與家人以極為低調隱密的方式,將油畫、素描、畫具、書信、筆記與照片等,悉心藏匿於家中僅約十坪的夾層空間。

他們或將畫作小心捲起、或平疊裝箱。這些物件的存在,猶如不能言說的秘密,為了降低風險,全家甚至從不曾一同外出,只為防範突發的竊盜與縱火──在那個生存比藝術來得急迫的年代,張捷心中卻從未輕輕放下對藝術的珍視。

這些畫作之所以能在風雨飄搖的年代保存至今,並非僅憑當年的謹慎藏匿,更來自於張捷年復一年的細心照料。

根據孫女陳麗涓的回憶:「夾層的後半部就收藏著阿公的珍藏,每到過年,阿嬤一定會整理一次,清灰塵,為一卷卷阿公的畫更換包在外面的報紙,打開厚重舊式的大皮箱,把裡面的瓷器、花瓶、玉,甚至石頭、畫筆,換包裝,檢查是否有蟲子咬,甚至把玩一番。」。

張捷的媳婦也曾說:「嫁到陳家四十多年,每年都和婆婆一起整理這些畫,所以公公的每幅畫都很熟悉。」

然而,再多的心血,也無法完全抵擋時間與環境的侵蝕。許多畫作因長期捲曲、疊壓而沾黏破損,有些畫面則已然剝落、碎裂──如張捷孫女陳麗涓所記:「我們才合力抬一卷畫上二樓屋頂,慢慢地把畫打開……攤來都只剩一片片的組合……在阿嬤『西北雨快來了,趕快把它掃掉吧!』一聲令下,一張畫作就進了垃圾桶。」那份無奈與心痛,至今猶存於字句之間。

像是本次展出的修復案例之一《含羞裸女》,在修復過程中就發現裸女左胸的大面積彩繪層缺失色塊,而剝落的顏料,沾黏於另一張靜物畫作《早餐》的畫布背面,這便是因為將兩張畫布疊壓存放所造成,也反映出在過往資源有限的情況下,只能採取避難式保存的無奈。

又如部分畫作畫面上可見方向一致的細密裂痕,例如《溫陵媽祖廟》,即是長期以相同方式捲曲藏匿所留下的痕跡。而相較之下,《自畫像(一)》則因陳澄波遇害後,由張捷掛於神桌上供奉保存,畫面維持攤平、不加捲收的狀態,因此得以避開類似的結構性損傷。

這樣的痕跡,不僅見證了畫作在特殊時代中的命運,也讓我們理解——畫作與文物的重見天日,並非奇蹟,而是延續張捷保存智慧的另一章。多年後,這些畫作進入專業修復流程,修復人員遵循科學原則,透過光學分析與材料檢測,盡可能保留原貌而不過度干預。

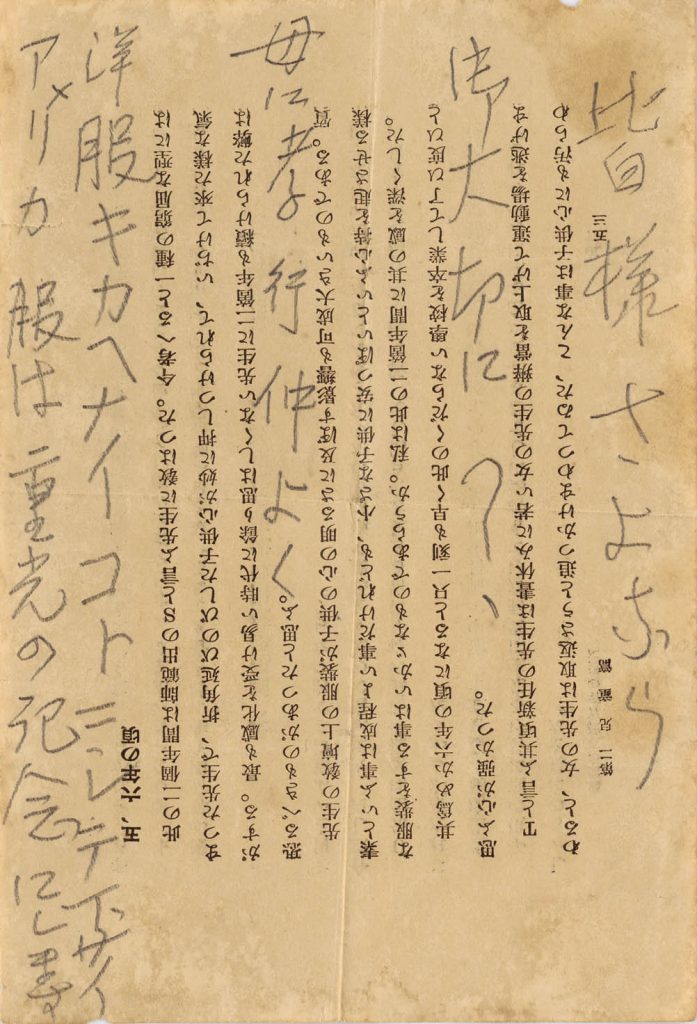

其中,首次在展覽中公開的「遺書」原件便是一例。由於它是陳澄波在獄中倉促之間,竭盡所能尋得隻紙殘片所書寫而成,字裡行間盡是對家人的牽掛、與永訣,因此,修復團隊特別保留其皺褶、灰垢、黃化與斑漬,僅對可能造成斷裂的皺摺略作攤平與消毒,採取「現狀保存」的方式,維持其歷史原貌。因為,正是這些看似陳舊而瑕疵的痕跡,最能呈現事件當下的突發性與傷痛。

透過修復過程中對於「不能」與「不為」的區分,修復團隊也希望觀者能理解這些作品不僅是文物或藝術品,更是見證時代與家族記憶的載體。

寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景特展

展期|2025年4月29日至2026年3月1日

地點|臺史博展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

精選文章