撰文|黃博鈞(磚木取夥故事劇場編導)

田中節子 入選 台展7、9、10回

「諸岡!諸岡!」在新竹火車站前的田中屋旅館,蔡清琳在門外喊著屋內的女子。他原先已籌了錢要為她贖身,但因為一封信,諸岡才下定決心躲到這裡,不再和他見面。

後來鬧到連警察都來了,旅館主人田中濱次郎,出面居中協調也同時訓斥了男子。多日以後,諸岡離開田中屋避走台中,蔡清琳則悻然離開市區返回家鄉峨眉。返鄉的同年十一月,他成功策動同伴及賽夏族人,發起了新竹史上重要的歷史事件——「北埔事件」[1]。

這時是1907年的十月中旬,那個時候的新竹車站,還沒有改建成現在熟悉的樣子。座落車站對面的田中屋旅館,訪客來去,這還只是其中的一則故事。田中屋、白水旅店及塚迺家,是當時新竹的著名酒樓,宴席間酒客、藝妓穿梭,熱鬧一時[2]。田中屋經營者,田中濱次郎,1896年來到臺灣,以運輸業起家並開設田中屋旅館,多年的潛心經營,讓他成為了新竹政商界的重要人物[3]。

田中屋在地圖上的位置。來源:閱讀最前線網站

田中濱次郎與田中屋。來源:《新竹大觀》

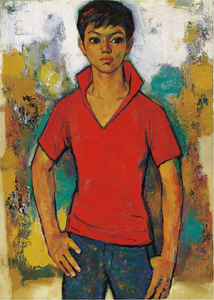

田中屋裡,男女身影交錯,各界人士高談闊論,作為田中濱次郎三女,這些景象疊成了田中節子生長的環境模樣。1930年就讀新竹高女,後來進入東京女子美術學校。或許自幼便體會了田中屋裡的觥籌交錯、眾生百態。她在1937年臺展第十回的入選作品〈赤衣〉,畫中即表現著這一份,她對人的理解和觀察。畫中的短髮女子一席紅衣,雙手輕輕擒著衣領,身姿有些慵懶地靠著椅背。目光慧黠,獨立且散發自信。鼻樑立體而有個性,嘴角帶著若有似無的笑意。一副如若發生事情,也能從容以對的神態。

田中節子,〈赤衣〉,《第十回臺灣美術展覽會圖錄》,1936年。

紅色,常會暗示觀者較為強烈的情感,讓人聯想到熱情、積極、憤怒、愛情等。許多畫家也曾選用紅色為人物像的主題。留學法國,曾多次進入羅浮宮臨摹畫作的畫家劉啟祥,入選1933年法國秋季沙龍的人物坐像畫〈紅衣〉,就是以黑色線條勾勒出輪廓,表現一名身穿紅色連身衣的女子,神情沉靜地倚靠在椅子上[4]。而到了1962年,畫家席德進所創作〈紅衣少年〉,少年的濃眉大眼,醒目的紅色上衣,散發魅力的站姿,再加上畫作背後關於席德進的情感故事,讓這幅作品的紅,也能深深映在每位觀者的心裡。

劉啟祥1933〈紅衣〉。來源:中研院台史所檔案館網站

席德進1962〈紅衣少年〉。來源:文化部台灣文化工具箱網站

二戰爆發後,美軍轟炸機開抵新竹上空,無數炸藥從天而降。車站、城區、住家,也包含新竹車站前的田中屋旅館被燃燒、毀壞、夷為平地。田中濱次郎及田中節子一家人,成為了歷史河道中的一員,被時間所帶走。到了現在,被施工圍欄圍起的新竹車站站前廣場,因為田中節子的故事,讓人重新認識了這段曾經,他們曾經在這裡生活過。

新竹空襲空照圖,圖片中濃煙處即是新竹車站及城區位置。

中央研究院海外歷史圖資徵集與典藏,美國空軍歷史研究部(AFHRA)徵集成果,美軍轟炸任務月報:403BQ, May 1945。(http://gis.rchss.sinica.edu.tw/GIArchive/?page_id=892)

田中節子的〈赤衣〉,是她入選台府展的最後一幅作品。因為被時間隱沒,〈赤衣〉中的紅剩下黑白,田中節子後來的人生動向我們也暫時不得而知。但從匯集到田中屋旅館的男女百態裡,也讓人對〈赤衣〉女子的身份和故事更加好奇,何以她看來如此的從容自在?她身上的紅,是什麼樣的紅?

作家奧罕・帕慕克,曾在他的小說《我的名字叫紅》寫了如下文字:

「但別忘了,顏色不是被知道的,而是被感覺的。」

「我親愛的大師,請向一個從來不知道紅色的人解釋什麼是紅色。」

「如果我們用指尖觸摸,它感覺起來會像是鐵和黃銅之間的東西。如果我們用手掌緊握,它則會燃燒。如果我們品嚐它,它將極為濃郁,像醃肉一般。如果我們用嘴唇輕抿,它將會充滿我們的嘴。如果我們嗅聞它,它的氣味會像馬。如果它是一朵花,聞起來將會像雛菊,而不是紅玫瑰。」[5]

凝視著田中節子的〈赤衣〉,有些東西正重新被喚起。

#名單之後084

[1] 峨眉鄉歷史,峨眉鄉土網站:https://reurl.cc/203R7O

[2] 〈旗亭夜夜歌——追尋日治時期新竹酒家的線索〉,閱讀最前線網站:https://news.readmoo.com/2019/01/22/kendama16/

[3] 《新竹大觀》,頁82。

[4] 〈劉啟祥的法國旅居生活〉,中央研究院臺灣史研究所檔案館:https://archives.ith.sinica.edu.tw/collections_con.php?no=238

[5] 奧罕・帕慕克,《我的名字叫紅》,麥田出版社,台北市,2003年。頁258。