名單之後──內在的火球──鄭世璠的創作與人生

文/磚木取夥

鄭世璠 入選 府展第2、4-6回

昭和20年5月,新竹遭遇美軍空襲。不光是軍用設施遭受轟炸,從天而降的戰火,也落在畫家鄭世璠的住家附近(照片黃圈處)。

當時,鄭世璠三十歲,正在台灣新報社擔任記者。大空襲發生以後,他和妻子帶著孩子離開了新竹市區,疏散到鄰近鄉間。同年8月,日本無條件投降,鄭世璠一家才返回被轟炸後的市區。此時的他拿起畫筆,一筆筆畫下迎接他返家的斷垣殘壁。日後,我們見到一系列以「轟炸後的⋯⋯」為題的作品時,仍可以感受鄭世璠內心的震撼,還有生命中重要事物消逝的被剝奪感。

中央研究院海外歷史圖資徵集與典藏,美國空軍歷史研究部(AFHRA)徵集成果,美軍轟炸任務月報:403BQ, May 1945。(http://gis.rchss.sinica.edu.tw/GIArchive/?page_id=892)

畢竟在數年前,滿懷著熱情和希望作畫的鄭世璠,才剛剛以畫筆為新竹的種種景物留下紀錄,完成了《爽吟亭圖》、《裏町》。加上同以城鎮為題的《麗日》、《たそがれ時》(夕暮時分),這些作品成功地入選了四次府展。但如今,熟悉的景象卻因為戰爭而成為瓦礫碎片。《麗日》裡那些構圖美好和諧的房舍,與《轟炸後的武德殿》裡錯佈畫面的暗色線條形成強烈對比。凝望後者,我們彷彿也能夠感受到無法立足其中的不安。

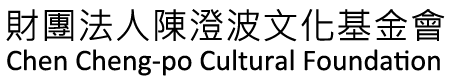

鄭世璠,《麗日》,1942,油彩,65 x 80.3cm

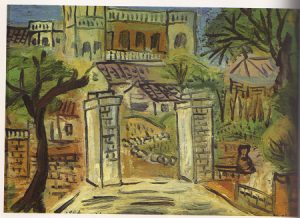

鄭世璠,《轟炸後的武德殿》,1946,油彩,23 x 32.5cm

「作品就是藝術家內在的火球噴出來的火花罷了」,[1]鄭世璠說。新竹大空襲中落下的火球濺向了鄭世璠,而鄭世璠內在的火球則迸發成無數火花。面對時代的巨輪軋過身旁。置身亂世之中卻改變不了任何事情的無力,以及那些燒灼炙熱、難以形容的情感,都讓鄭世璠透過繪畫傳達了出來。

鄭世璠曾以另一段更為生動的話,形容這顆內在的火球。「正如孫悟空跳不出佛祖的五支手指頭一樣,離不了這個台灣的時空──時代和舞台。僅能隨時隨地,憑內心的衝動,像火山內面熱烘的熔岩推噴出來某些東西──『作品』──而已」。[2]換句話說,鄭世璠的每件作品,都是他內心的火球仍在持續燃燒的證明。

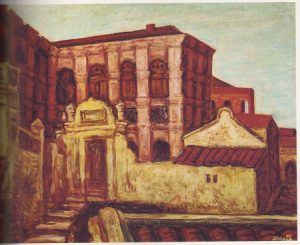

鄭世璠,《蘭城寫舊》(淡水舊樓),1950,油彩夾板,48x63cm。

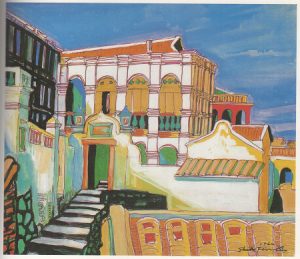

鄭世璠,《淡水白樓》,1960,紙本水彩,39.5x58cm。

現在看來,這顆火球也像一種對生命永恆的熱情,終其一生不曾熄滅。綜觀鄭世璠的繪畫作品,從畫作主題到表現形式的多元,就可以見到他持續不停地追求適合的方式,以表現炙熱的創作欲。

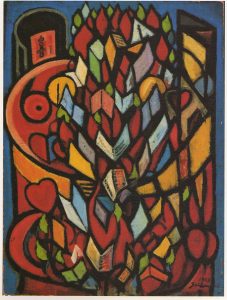

鄭世璠鍾愛的淡水白樓,最後被拆除時,他一樣選擇了用繪畫的方式留下心情。《白樓變奏曲》中層層疊起的各種形狀、色彩,讓我們可以同樣感受到與《轟炸後的武德殿》近似的慌亂心情。不過,畫裡被暗色的色塊烘托在正中央的白樓如此潔白,畫家似乎還在畫裡多留下了一些如祝福般的想念。

鄭世璠,《白樓變奏曲》,1994,噴彩,65 x 80cm

珍惜事物的態度,也能在鄭世璠名為「我樂多齋」的書房裡看見。大量被保存下的作品、資料、書籍和古物,甚至連歷屆美術展覽會的邀請卡都被妥善地收藏著。曾任記者的鄭世璠,一生中也寫過許多觀察或評論,為台灣美術史的發展留下珍貴的見證。

還有一個同樣關於消逝的故事,見於一篇1999年的訪問稿。在訪談當中,鄭世璠回憶了半個世紀以前,他是如何燒掉了自己的信件、書籍和收藏──在二二八事件發生後不久。

「……他出來後跑來跟我說:『就是你啦!你不要走!我現在去跟他們說是你哦!』我回家也不知道要逃跑,只跟我太太說:『我這下死了!』我太太很緊張,把一些書拿出來燒,像是我個人的新聞記事、《新竹州時報》、社會主義的書等等,整整燒了兩、三大鍋的書。我現在想起來,那時不要燒就好了,不然那些書現在都還在。我太太很擔心,又跑去廟裡拜拜抽籤,籤詩的大意是說船遇到風雨很危險。我想既然要來捉人了,那晚我就穿上西裝躺著睡等他們,也不知道要逃跑……」 [3]

被燒掉的收藏,成為鄭世璠心裡始終的遺憾。1963年,《焚信記》創作完成,色彩線條鮮明的畫面,或許又是另一次災難過後,從鄭世璠心中迸發出的鮮豔火花。

鄭世璠,《焚信記》,1963,油彩,80 x 60.5cm。

參考資料:

新竹市立文化中心,《游筆人生 : 鄭世璠返鄉回憶專集》,新竹市:新竹市立文化中心,1993。

鄭世璠著,《星帆漫筆集》,新竹市:新竹市立文化中心,1995。

臺灣省立美術館編輯委員會,《追憶‧回顧 : 鄭世璠油畫紀念展》,台中市:台灣省立美術館,2012。

張瓊慧著,《游筆・人生・鄭世璠》,台北市:藝術家出版社,2012。

張炎憲等採訪記錄,《新竹風城二二八》,台北市:財團法人吳三連台灣史料基金金會,2014。