第九回臺灣美術展覽會

時間:1935. 10.26-11.14

地點:臺灣教育會館

據陳澄波素描簿裡鉛筆速寫的紀錄,1935年3-4月間他有一趟阿里山寫生旅行,第九回臺展入選的〈春の阿里山〉(現名〈阿里山之春〉),畫作落款雖無月份,但依據報載與畫題可知應就是3-4月春天櫻花盛開時繪製的,陳澄波在受訪時說希望將高山地帶的氣氛予以充份的表現,因此特別選了塔山附近一帶作畫(參見評論一)。綜觀陳澄波臺府展入選畫作,可知〈阿里山之春〉是陳澄波第一次以阿里山風景入選,且此後再也沒有阿里山畫作入選,也是目前所有入選作品中尺幅最大的畫作。

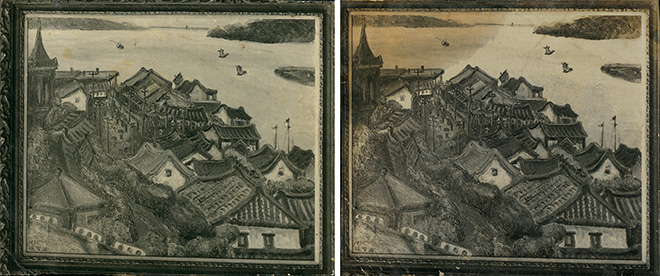

而另一件入選的〈淡江風景〉也是陳澄波第一次以淡水風景入選臺展,據現存資料記載,1935年陳澄波至少有2次淡水旅行,分別在9月與11月,期間繪製了幾幅淡水相關的速寫與油畫。〈淡江風景〉現不知去向,僅留黑白圖像,但由1935年秋天的《臺灣新民報》報導可知其尺寸為20號(參見評論一),並在展出期間被中川健藏總督以250圓購買(參見評論九)。

相關資料

‧圖錄

‧目錄

‧老照片

‧明信片

‧評論一

聽説陳氏今年已準備好大作三件參加臺展,而到他的畫室一瞧,除了這次預定送件的精心力作〈阿里山之春〉(六十號)及同樣預定送件的〈淡江〉(二十號)、〈逸園〉(三十號)之外,〈淡水達觀樓〉、〈淡水海水浴場〉等作品也一起擁擠地排列著。其中屬最佳之作的〈阿里山之春〉的製作動機,據説是應嘉義人士之請,將國立公園候補之一而備受讚賞的阿里山的幽玄及其神秘,借藝術的表現來加以發表的。陳氏的談話如左。

我的畫室與其説是在室內,不如説是在無邊無際的大自然中。也就是説創作應全在現場完成,在家裡只是偶而將不滿意的地方添加幾筆修改罷了,因此幾乎不覺得需要畫室。在畫這張〈阿里山之春〉時,認為應將高山地帶的氣氛予以充分表現,於是特別選擇了塔山附近一帶為畫題。這張畫的草稿剛打好時,碰巧嘉義市長川添氏與營林所長的一行人路過,批評我的畫説:「雖然還是個草稿,但已能充分掌握阿里山的氣氛了」。上完色後,我便拿去請當地的造林主任幫我畫中的樹木年齡做專門的鑑定。等該主任告訴我説有六百年以上之後,我才好不容易鬆下一口氣,心中暗喜來阿里山沒有白費。(翻譯/李淑珠)

‧評論二

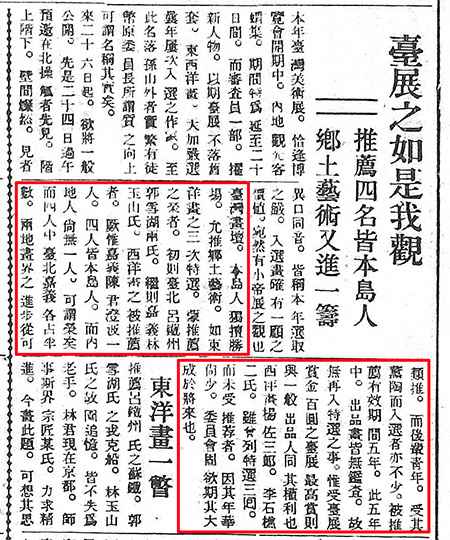

臺灣畫壇,本島人獨攬勝場,允推鄉土藝術,如東洋畫之三次特選,蒙推薦之榮者,初則臺北呂鐵州、郭雪湖兩氏,繼則嘉義林玉山氏,西洋畫之被推薦者,厥惟嘉義陳君澄波一人,四人皆本島人,而內地人尚無一人,可謂榮矣。而四人中臺北、嘉義各占半數,兩地畫界之進步從可類推。而後輩青年,受其薰陶而入選者亦不少。被推薦有效期間五年,此五年中,出品畫皆無鑑查,故無再入特選之事。惟受臺展賞金百圓之臺展最高賞則與一般出品人同其權利也。西洋畫楊佐三郎、李石樵二氏,雖曾列特選三回,而未受推薦者,因其年華尚少,委員會固欲期其大成於將來也。

‧評論三

西洋畫從來推薦僅陳澄波氏一人,此回李石樵、楊佐三郎二氏亦與其列,於是東洋畫、西洋畫,本島人推薦各三,而內地人則僅東洋畫之村上氏而已。(中略)陳澄波氏之〈淡江風景〉及〈阿里山春景〉(註2),二畫筆力,局外人則知其老手,同人若非置籍於中國美術學校教員,則早與廖繼春、陳氏進二氏同為審查員矣。

‧評論四~六

| 出處 | 文章節錄 | |

| 評論四 | 宮田彌太朗,〈東洋畫家の觀た 西洋畫の印象(東洋畫家所見西洋畫的印象)〉,《臺灣日日新報》,日刊6版,1935.10.30,臺北:臺灣日日新報社 | 陳清(澄)波〈阿里山之春〉,很黏膩的畫,是個特異的世界。(翻譯/李淑珠) |

| 評論五 | 岡山實,〈第九囘臺展の 洋畫を觀る 全體として質が向上した(第九回臺展的洋畫觀後感 整體而言水準有提升)〉,《臺灣日日新報》,日刊3版,1935.11.2,臺北:臺灣日日新報社 | 以推薦出品的陳澄波的兩件畫作品都很糟糕,如此看來,推薦這個制度也需要再檢討。希望提出的是認真用心的力作。(翻譯/李淑珠) |

| 評論六 | 〈臺展鳥瞰評 悲しい哉一點の赤扎なし(臺展鳥瞰評 可悲啊!連一張紅單都無)〉,《臺灣經世新報》,第3版,1935.11.3,臺北:臺灣經世新報社 | 廖繼春的〈窗邊〉、陳澄波的〈阿里山之春〉、楊佐三郎的〈母與子〉、顏水龍的〈汐汲〉(註3)等作品,令人深感有再進步的空間。每件作品的畫面都顯露出不少呆滯、鬆懈之處。(翻譯/李淑珠) |

‧評論七

作為始政四十週年紀念的第九回臺展,以超高人氣和佳作齊聚展開序幕,而延長二十天的會期,也終於在今日十四日落幕。適逢臺灣博覽會的盛事,本年度的入場者也在十三日達到三萬五千人,和去年相比,顯示增加了一萬五千人左右,然而,作品賣約件數卻比去年東洋畫和西洋畫合計的二十八件,減少到只有三件。本年度作品與去年不同,全都是作家頗為自信之作,在有識人士之間也不乏好評之作。而十三日,中川健藏總督已決定購買陳澄波氏的油畫〈淡江風景〉一幅,而十四日是臺展的最後一天,賣約件數也一定會增加不少。另外,十四日當天預定自下午兩點開始,在審查委員與幹事的列席下,進行臺展賞、臺日賞、朝日賞的頒獎,之後進行幹事懇談會。(翻譯/李淑珠)

‧評論八

上個月二十六日以來,還在舉辦期間的第九回臺展,由於與臺灣博覽會會期重疊,連日有許多的參觀者蜂擁而至,二十天之內,總計三萬五千九百餘名參觀者入場,臺展就在如此佳績之下,於十四日落幕。出品畫之中,直到閉幕,被貼上已售出的紅色標籤的作品,西洋畫方面有洪水塗氏的〈淡水風景〉由臺北第二師範學校、立石鐵臣氏的〈赤光〉由臺北帝國大學、陳澄波氏的〈淡江風景〉由中川總督等收購;東洋畫方面有黃早早小姐的〈林投〉由基隆的顏窗吟氏、黃靜山的〈水牛〉由顏欽賢氏、呂鐵州氏的〈蘇鐵〉由王野社會課長、村山(上)無羅氏的〈旗尾山〉由旗山街役場,一一收購。另外,東洋畫和西洋畫兩邊目前尚在買賣交涉中的作品有二、三幅。(翻譯/李淑珠)

‧評論九

▲淡江風景 陳澄波氏筆。二百五十圓。中川總督購入。

註釋

註1:《第九回臺灣美術展覽會圖錄》裡並無陳澄波「無鑑查」展出之記載,綜觀一至十回臺展圖錄,第七回之後即無「無鑑查」之記載,可見圖錄應有所闕漏。據臺展章程之規定,陳澄波於第八回臺展時獲「推薦」,其有效期限為五年,期間均可享「無鑑查」出品:且《臺灣日日新報》(1935年10月22日,日刊11版)〈臺展の入選者〉裡也記載陳澄波為「無鑑查」入選,因此判定其第九回臺展出品應有「無鑑查」之資格。

註2:當時的譯名,現名為〈阿里山之春〉。

註3:《第九回臺灣美術展覽會圖錄》中之畫題為「汐波」。