▎「臺雅」路線的臺灣性美感語言

島嶼的「地方色彩」是日本時代臺灣美術史的一個重要關鍵詞,指的是藝術家們–包括青年時期李梅樹–投入再現及建構具有台灣特殊性的美感語言,然而,什麼是這個島嶼的「地方色彩」?我們發現它是複數存在的,臺灣本島人藝術家與日本裔藝術家之間、臺灣本島人彼此之間、日本人彼此之間都存在著對它詮釋上的差異,甚至是競爭。

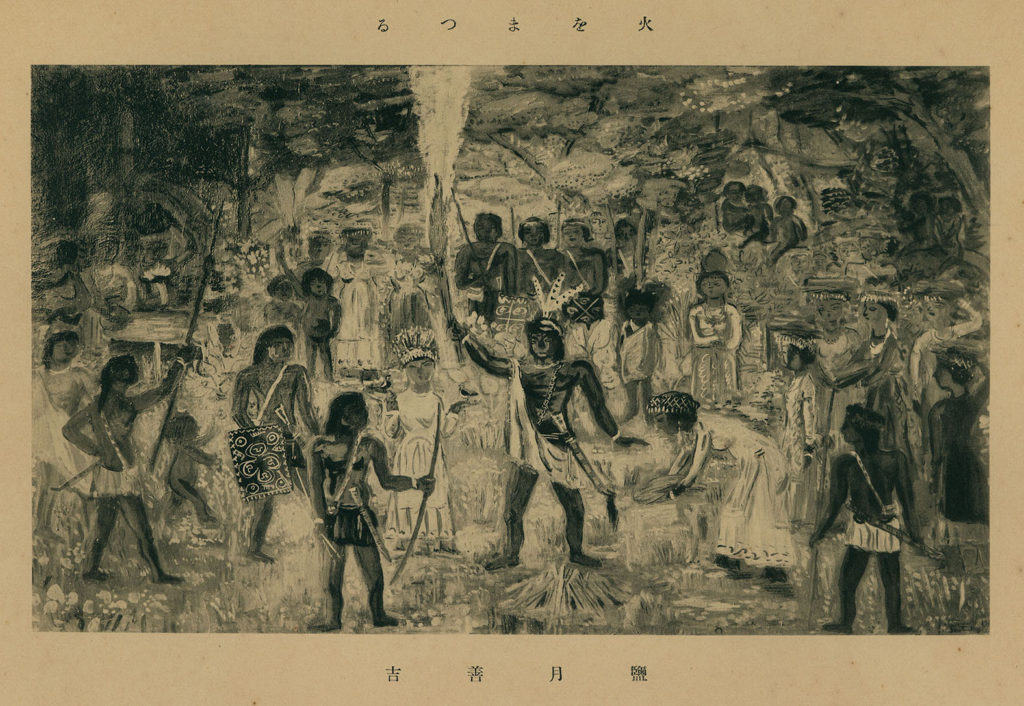

我們可以拿塩月桃甫與陳進筆下的原住民形象來說明此差異。

在經營台灣「地方色彩」上,日本裔/日本內地藝術家–不論是長居或是暫留台灣–大多會致力於探索這塊島嶼的風土民情是那麼不同於日本內地,甚至誇大了這些差異而帶有一種異國情調的興味。以塩月桃甫的〈火祭(火をまつる)〉為例(圖1),該畫作強調了原始力量及逸出「文明」規範的氣氛,並且有著距離感、窺視感。這類藝術家的「地方色彩」相當於帝國東方主義視角下的臺灣形象。

相反地,即使不隸屬於原住民部族,同樣的受殖處境讓當年的本島人藝術家不會以殖民采風心態進行創作,甚至會想去破除相關刻板印象,以東洋畫家陳進〈杵歌(杵唄)〉(圖2)為例,該畫作用色典雅、人物姿態穩定和諧,一種符合所謂「文明」世界的古典和諧美感躍然紙上,讓我們似乎聽到了女子們優雅的歌聲。

對於日本時代的本島知青與文青,減緩受殖身份之苦,最好的策略就是熱烈擁抱現代性,其中藝術家對「地方色彩」的詮釋絕大多數即採此途徑:在作品中點綴文明意象,營造殖民者所信服文明標準下的臺灣面目,強調地方風土帶來了和諧與幸福,以反駁殖民地是不足文明化、不足進步、風土炎熱不適宜人居的說法。此現代性與本土性的結合而展現一優雅和諧的臺灣性美感,本專欄稱之為「臺雅」形象。

在當時,「臺雅」的經營連結著臺灣人認同與國族(尚待形成中的)榮譽,也參與了本島人文化主體性的建構。

「臺雅」案例中,洋畫家陳澄波筆下的都市風景(圖3)再現了一個現代化的臺灣形象,有著洋樓、商店、店招、公園、電線杆…,穿著時代各異的路人似乎都在宜人的氣溫中愜意地散步著。

至於藉著刻劃充滿摩登氣息的女性形象來表現「臺雅」的畫家,則以李梅樹最具代表性;在代表作〈小憩之女(憩ふ女)〉(圖4)中,地面散落著梵谷(Vincent van Gogh)、雷諾瓦(Auguste Renoir)等西方藝術大師的畫冊,西式庭園四週是爬藤植物,女主角所坐的藤椅之美感樣式看似受到西方裝飾藝術風格的影響,鋪陳出臺灣傳統工藝可以相容於西方美感並帶來摩登意象;青春女主角身著洋服、白色絲襪以及同色的瑪莉珍低跟鞋,姿態俏皮且可愛,但若比較模特兒相片,可知身形比例有略修(本人其實是模特兒身材,手長腳長),這讓畫面中的她更像平日所見的臺灣年輕女子,而次年完成的同一模特兒畫作〈黃昏時〉,則再次見到此略修,這些安排透露出畫家在一回臺後即投入現代性與臺灣性的融合。。

他的另一傑作〈看畫冊的小孩〉(圖5)營造著類似的情調:小女孩們身著頗具設計感洋服(請看領口的設計),正翻閱桌上一本本的洋畫冊,神情平靜,說明著這樣的精神活動就是這些臺灣女孩的日常生活。

.李梅樹的〈倚窗的女人〉(圖6)可作另一說明案例,畫家安排了人物靠窗,巧妙地將室內與室外風景一同入畫;室內插滿花束的花瓶立於東方古董之上,女子的耳飾、衣著、四週的擺飾則透露著女主角洋派的日常情調,窗外的臺灣街景讓人捉模不定是不是在臺灣取景,那比較像是歐洲高緯度所能見到的。

希望藉由這些畫作的比較,可以讓大家了解「臺雅」路線的「地方色彩」所指為何。

(本專欄作者為法國社會科學高等學院(EHESS) 藝術社會學博士。長期觀察西方重要美術館經營與策展論述,涉足藝術產業,近年專心於藝術史與藝術社會學研究。)

最新相關文章