以國土境內文化多樣來彰顯霸業是帝國的習性,日本帝國也鼓勵著殖民地發展有著地域風味的創作,就是後來人們所謂的「地方色彩」,台灣第一代現代化畫家的作品中就可看到這方面斐然的成果。不過,殖民地之外,難道日本內地沒有著它自己的「地方色彩」嗎?

答案自然是肯定的,在陳澄波的美術明信片收藏裏,就可見到不少內地畫家投入此「地方色彩」的探索:題材、風格、構圖、技法皆有可能表現之;我們將這些明信片集合起來,作為樣本進行初步分類,並且拿它們與一些西洋、東洋作品並置,整理出幾個類型,並舉各類型一、二個作品作為代表在以下介紹。

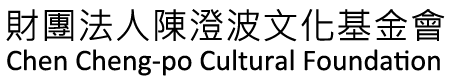

1-1西方類似題材的在地化表現(宗教群像/風俗畫)

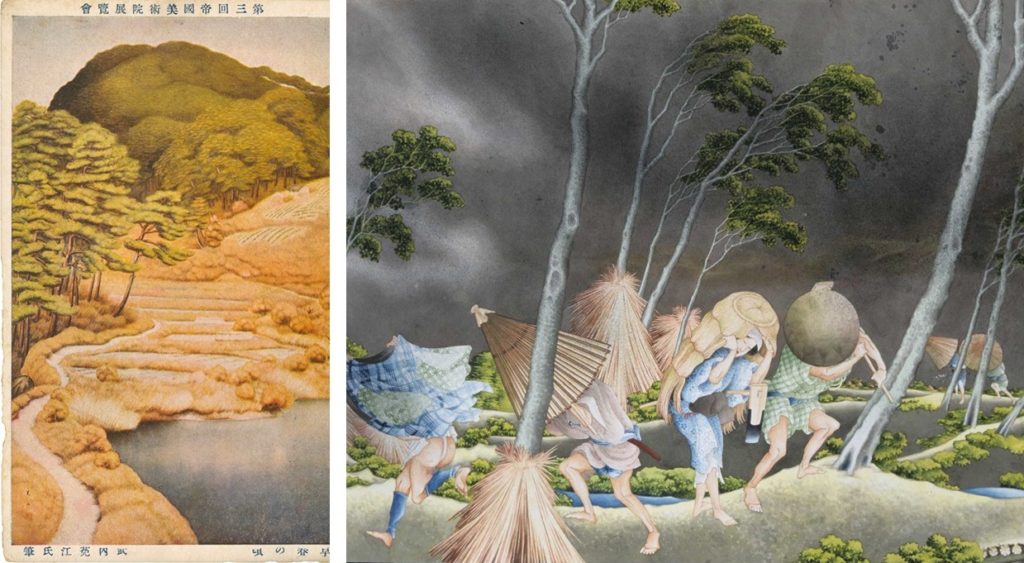

宗教題材幾乎可說是西方美術史最重要的基石,其中一個重要子題是虔誠信眾(圖1)。這個子題不常見於東亞的傳統畫,陳澄波所收藏的明信片《地藏祭》(1921第三回帝展 , 圖2)就是此西方子題的在地化表現。創作者太田喜二郎以高度寫實手法描繪了時代與地域的風情與細節,讓這件作品同時帶有西方風俗畫的味道,亦即可同時把它看成是日本式的風俗畫。

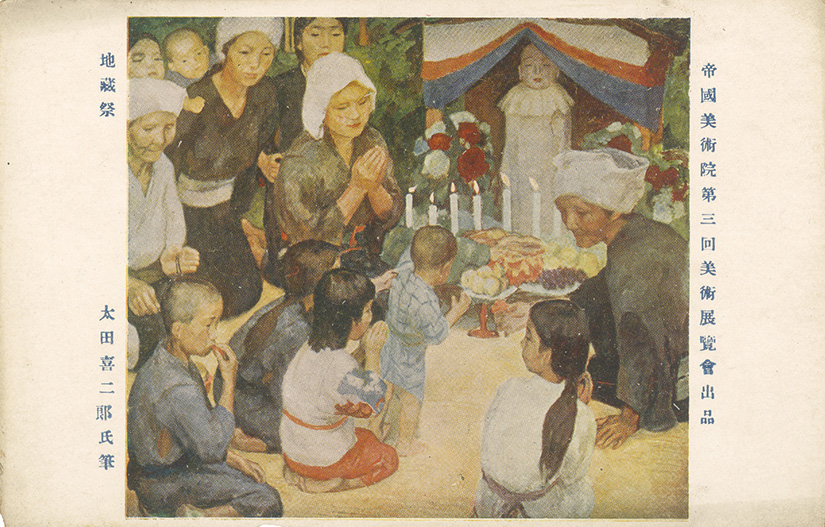

1-2西方類似題材的在地化表現(女性肖像)

陳澄波美術明信片有不少和服女子肖像洋畫,這些作品因為穿著而自然洋溢著日本風味,但表現風格頗為多樣。菅一郎的《婦人像》(1921第三回帝展 , 圖3)描繪的是個神情疲憊、著樸素和服的中年女性,不刻意美化模特兒的手法,令人聯想到法國大師Gustave Courbet(庫爾貝)的寫實主義人物肖像(圖4),可視為寫實主義風格的日本版。

圖4 Gustave Courbet(庫爾貝),沉睡的紡紗女工,1853,畫布油彩, 91 x 115 cm,法國Fabre 博物館 Musée Fabre收藏

粟田亮的《人物習作》(1921第三回帝展 , 圖5)以色塊形構出立體感,是Paul Cézanne (塞尚)藝術概念的應用(圖6),可視為塞尚路線的日本詮釋。

圖6 Paul Cézanne (塞尚),紅色扶手椅上的塞尚夫人,約1877,畫布油彩,72.4 x 55.9 cm,波士頓美術館收藏

1-3西方類似題材的在地化表現(裸女)

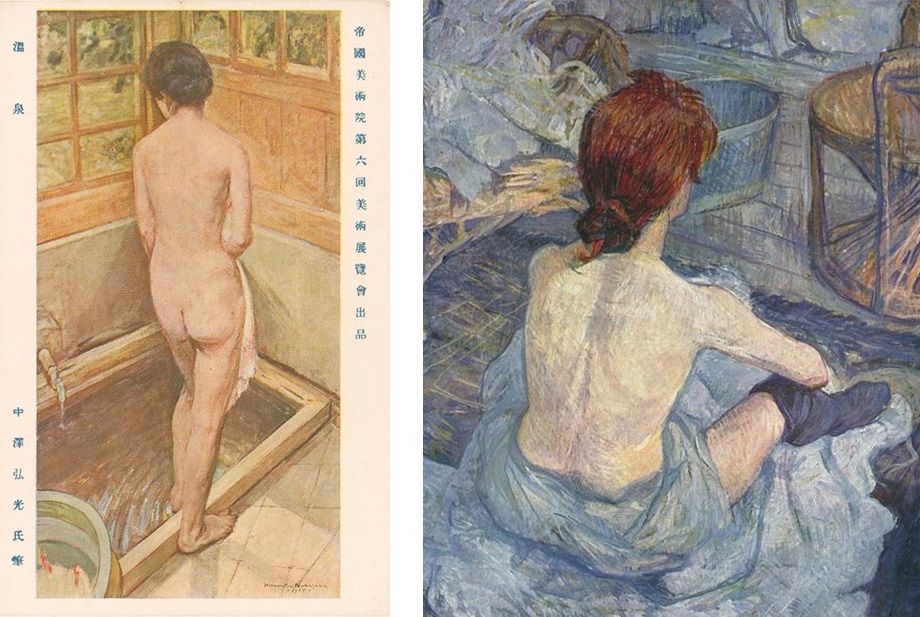

少了和服在身上,裸女題材的日本洋畫如何展現日本風味呢?《溫泉》(1925第六回帝展 , 圖7)所呈現的裸背、場景、甚至筆觸,很像法國後期印象派藝術家Henri de Toulouse-Lautrec(羅特列克)的類似題材作品(圖8),但是,前者一望即知是日本的:畫家中澤弘光對於日本女人身形及日式浴池場景的掌握,讓這個西方老題材以一種濃郁的日式風情再現。

圖8 Henri de Toulouse-Lautrec(羅特列克),梳妝中的女人, 1889,粉彩, 67 × 54 cm, 巴黎奧賽美術館

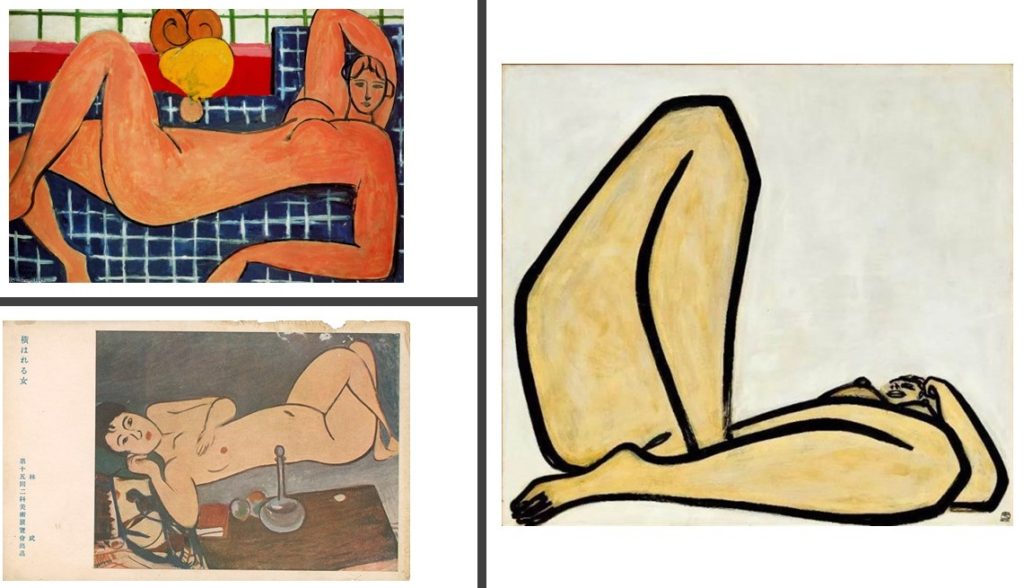

與上述案例看來類似,但其實並非是西方主題與技法的日本版,而是來自巧合:林武《躺著的女人》(1928第十五回二科美術展覽會 , 圖9)以平塗表現躺臥姿態的裸女,令人聯想到Henri Matisse(馬諦斯)的《粉紅色裸女》(圖10),但其色彩計畫(較低彩度)、裸女面貌(東亞人)、畫中場景(和式室內擺飾)等等安排,讓畫面洋溢著東亞美感語言,前者宛如是後者的日本版,但事實上,前者更早問世。

中國藝術家常玉常被稱為中國版的馬諦斯,有著先驅地位,但林武這件作品可是比常玉類似作品(圖11)早了近40年出現。

圖10 Henri Matisse(馬諦斯),粉紅色裸女,1935,畫布油彩,66 x 92 cm,美國巴爾地摩美術館 Baltimore Museum of Art收藏

圖11 常玉,曲腿裸女,1965,油彩纖維板,122.5 x 135 cm,私人收藏

2-1以日本傳統畫的美感處理洋畫(人物群像)

如果上述林武的作品讓我們發現日本傳統繪畫特有美感會在洋畫裏出現第二生命,那麼如此途徑的「地方色彩」呈現是普遍現象嗎?至少,我們在陳澄波的收藏裏有一些其他的發現。

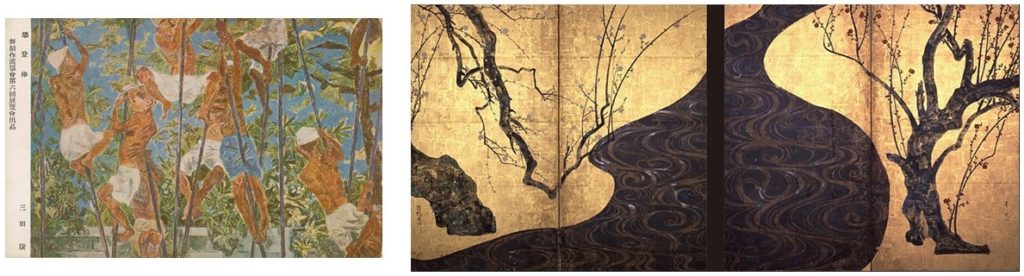

三田康的《攀登棒》(1941第六回帝展第六回新制作派協會展覽會 , 圖12)描繪了一群少年的運動情景,色彩計畫幾乎只有四色:白色、(深+淺)棕色、藍色、(深+淺)綠色 ,內容元素也只有四種:人物(衣著近乎制服)、攀登棒、樹葉與天空。這樣的簡單配置所構成的高裝飾性,是繼承自西歐的新藝術(art nouveau)嗎?相對而言,比較可能是直接受到日本傳統裝飾藝術的影響吧,我們可以從「琳派」(圖13)了解日本美術與其裝飾藝術模糊的邊界。

圖13 尾形光琳,紅白梅圖屏風,約1710-1716,紙本金地著色,156 × 172.2 cm x 2 ,日本靜岡MOA美術館收藏

2-2以日本傳統畫的美感處理洋畫(風景)

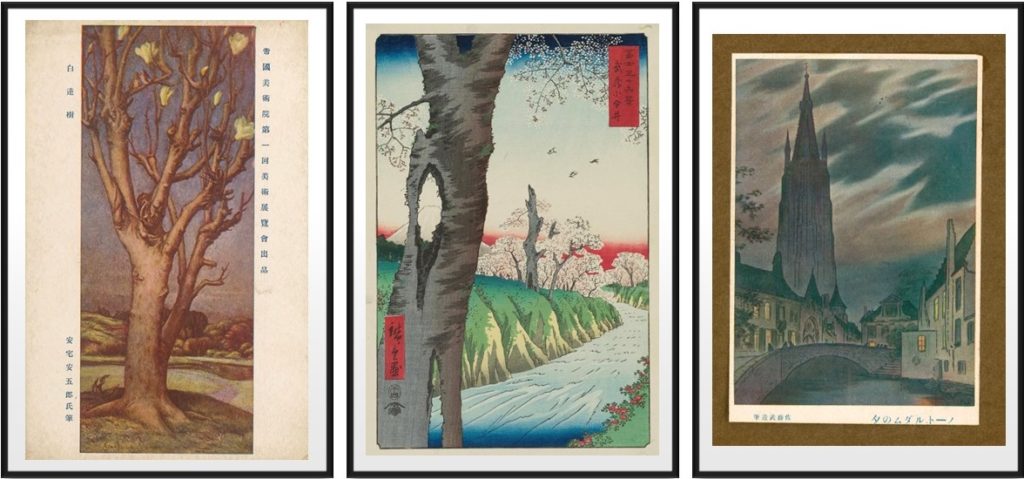

洋畫家安宅安五郎的《白蓮樹》(1919第一回帝展 , 圖14)中獨自矗立的枯樹傳遞的美感是很東方的:較為平板的明暗調子、寂靜的畫面氛圍…與日本傳統木刻版畫的美感是近似的(圖15),這讓我們一時錯亂它該是西洋畫部或東洋畫部的得獎作品 ?

附帶一提,陳澄波的明信片收藏中的佐藤武造《聖母院的傍晚 》(圖16)也提供類似的趣味,此畫乍看之下會誤以為是張浮世繪作品,但它是個以日式美感詮釋歐洲景色的有趣案例。

持油畫筆的日本人仿西方主流題材畫日本場景、持油畫筆的日本人以日本美感畫日本場景,這二者表現了「地方色彩」,但日本人以日本美感畫西方場景,比如《聖母院的傍晚 》,則是一種日洋美感高度融和(fusion)的結果。

圖15 歌川広重,冨士三十六景 武蔵小金井,1858,紙本彩墨木刻版畫,38 x 25.4 cm,英國牛津Ashmolean博物館 Ashmolean Museum收藏

圖16 佐藤武造,聖母院的傍晚(陳澄波藏)

fusion更常見於日本人的東洋畫裏,陳澄波收藏中的東洋畫家武內菟江的《初春時期》(1921第三回帝展 , 圖17)即是一例:日本傳統畫明暗表現手法較為平板,新時代的東洋畫家則擷取西洋古典畫的手法,讓細部明暗更接近肉眼所視;事實上,這份西風影響早在19世紀上半日本藝術大師葛飾北斎的作品(圖18)就明顯可見了。不過,fusion不只發生在「西風東漸」,也存在於「東風西漸」裏,即西方美術與裝飾藝術(arts décoratifs)中和風主義(Japonisme)的盛行。

圖18 葛飾北斎,鄉間突然傾盆大雨,1824-1826,圖畫荷蘭紙,27.2 x 39.8 cm,荷蘭萊頓民族學博物館 Museum für Völkerkunde收藏

歷經明治維新的洗禮,日清戰爭(甲午戰爭)與日露戰爭(日俄戰爭)的勝利化為肯定改革的里程碑,與陳澄波同時代日本洋畫家們不僅熱衷於吸收各種西方繪畫技巧、題材、流派,也很自信地向著這些東漸的西風提出日式版本,置換入本土題材是最容易的路徑:傳統宗教、服飾及內外建築等等,更高階的則是灌入程度不一的日本傳統畫的美感。如果,這些「地方色彩」其實就是不折不扣的國族風格,那陳澄波及其本島同儕當年所共同經營的「地方色彩」,自然也該是一種國族風格;不過,若作一下比較,可以發現:台灣畫家在題材選擇上較無海納百川的野心,本土美感的採擷也多來自生活環境,受益於前人傳統中國水墨作品相對地少;不知陳澄波在收集這些美術明信片的過程中,是否也有類似的感觸?

「地方色彩」的探索並不一定反映一場土地認同的凝聚過程,當這個「地方」是異地時,這個探索只會是風土觀察能力的應用,或者,只是刻板印象的一再沿用,如帝國結構下的東方主義繪畫。當他們抵達中國或台灣,有時把台灣畫成另一個日本,有時則勤於找出這些東方國度異於日本之處,我們下週從這個異地「地方色彩」的探索談起。

本專欄作者為法國社會科學高等學院(EHESS) 藝術社會學博士,這個系列文章的研究樣本來自陳澄波基金會策畫與出版的《陳澄波全集》第七至九卷。