撰文|林榮燁

林玉山 入選 臺展第1~10回、府展第1~5回

特選 臺展第4、6、7回

臺展賞 臺展第4、6回

無鑑查 臺展第5回、府展第1回

推薦 府展第5回

1933年,由林玉山發起成立的春萌畫會(簡稱春萌)進入第四回展,而在同一年,也是春萌創始成員的林東令,曾和林玉山一起到嘉義市東郊的紅毛埤寫生〔註1〕。紅毛埤位於現在東西長約1公里,南北寬約2公里的蘭潭水庫〔註2〕,最初或許只是荷蘭人在1636年進入嘉義地區(當時稱諸羅山社)設行政辦公室與挖紅毛井時所建的小型埤塘,不似清治初期嘉義市北郊的北香湖。1717年,陳夢林主篡的《諸羅縣志》裡提到,「在縣北二里許,泉深地廣,盤曲三四里,縣治東北一帶之水歸焉。大旱不凅。康熙34年(1695),番民合築陂於下流,名約『番仔陂』。〔註3〕」陳夢林還把「湖清荷簇,…人在香國中…」的番仔陂稱為「北香湖」,〔註4〕並在縣志裡將其列為諸羅六景之一〔註5〕。當時,並無提到東郊的紅毛埤。

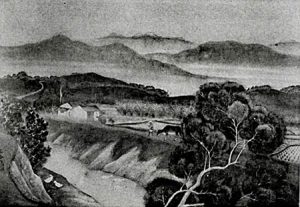

1933年,現代化的蘭潭水庫仍未建成,根據現在現場的觀察與比對,當時林玉山或許站在現在水庫西側的高地,在黃昏背光時,面向東方開闊的水田、丘陵、以及雄偉的阿里山山脈與中央山脈,寫生出一幅宛如世外桃源的〈夕照〉景像〔圖1〕。

圖1林玉山,〈夕照〉,《第七回臺灣美術展覽會圖錄》,1933

〈夕照〉以膠彩為媒材,完成於林玉山第一次留學東京川端畫學校(1926~1929)之後。林玉山暨有早年傳統水墨畫的基礎、亦習得西洋畫與日本畫的技巧,尤其受岡村葵園、結城素明、平福百穗等人重視寫生的指導,成為林玉山奉行一生:「脫韁惟賴勤寫生」〔註7〕的繪畫理念。〈夕照〉或許正是林玉山結合東、西方與日本畫技巧的例證之一。此畫前景以細膩生動的寫實手法描繪樹木、踏上歸途的農家與水牛。中景則以層層套疊的橢圓形水田、比例上變小的房舍與疏林,蜿蜒成一片寧靜開闊的深景,並有飛動的白鷺點綴其間。再以S型的緩丘陵,將視野帶往畫面遠處肅然隆起的近山,左側上方再以中國傳統水墨濃淺有緻的雲山暈染手法表現出迢遞而去的阿里山山脈及中央山脈。畫中主畫面雖然不是大片的留白或蕭疏的枯木、汀樹、平緩的水洲形成元朝以後經常出現的一水兩岸曠渺的山水結構與意境,但也不失類似的遼闊與風情。可惜的是,〈夕照〉原畫已經佚失,單從黑白照片欣賞不出東洋畫優美的重彩色澤與精緻的色調變化。

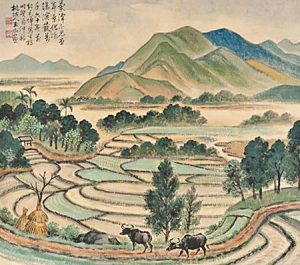

林玉山以此幅〈夕照〉獲得臺展第七回(1933)東洋畫「特選」與「臺展賞」的殊榮,其展現的畫面結構比之前入選臺展同為「特選」、也同樣是寫生之作的〈蓮池〉(1930)〔圖2〕與〈甘蔗〉(1932)〔圖3〕都還要宏遠複雜。當年,於1931年升任為臺灣日日新報主筆的大澤貞吉以「辛勤用功〔註8〕」肯定林玉山〈夕照〉的西洋鳥瞰式構圖與卓越的寫生技巧,認為「像是以膠彩顏料畫成的西畫,……〔註9〕」雖然,筆者不認為其複雜的構圖單純只是西洋鳥瞰式的構圖,但也由此看出〈夕照〉融合了多元的繪畫技巧。林玉山於一甲子後的晚年(1993),人不在風景現場,根據〈夕照〉的寫生稿與故鄉的印象,抽掉畫面生動的人與飛鳥,簡化遠處雄遠的山景,以更鮮明流暢、象徵化的線條與色塊交織成一幅典雅肅穆的〈諸羅風情〉〔圖4〕。或許,它讓筆者聯想起元代大畫家趙孟頫為摯友周密所畫、描繪山東濟南近郊名山─華不注山和鵲山,以解周密思鄉之情的〈鵲華秋色〉(1295)〔註10〕。雖然,〈鵲華秋色〉與〈諸羅風情〉有截然不同的構圖與媒材,但其山色、叢樹、屋舍表現出一種簡澹的鄉間景致,〈諸羅風情〉也讓人感受到畫家對故鄉某種欲言又止的心境。

圖2林玉山〈蓮池〉(1930),原作現藏於國立臺灣美術館。圖片來源:翻拍自《林玉山回顧展》(1991)

圖3林玉山,〈甘蔗〉,《第六回臺灣美術展覽會圖錄》,1932

圖4林玉山,〈諸羅風情〉,1993,原作現藏於嘉義市立美術館。翻拍自《春萌畫會暨彩墨新象展》(2015)

1933年,和林玉山一起去紅毛埤寫生的林東令,並未以類似的風景作品參加當年第七回台展或第四回春萌展,但在第四回台展時林東令入選了一幅同名畫作〈夕照〉(1930)〔圖5〕,並可能於第二回春萌展時也展出〔註11〕,其風景元素與部份筆法跟林玉山的〈夕照〉類同,但有全然不同的構圖。

圖5林東令,〈夕照〉,《第四回臺灣美術展覽會圖錄》,1930。

-300x225.jpg)

圖6蘭潭風景(一)-來源/李伯男拍攝(2020)

-300x225.jpg)

- 圖7蘭潭風景(二)-來源/李伯男拍攝(2020)

#名單之後079

註釋:

1. 林玉山與林東令的情誼應該相當深厚。林玉山於1928年創辦春萌時就邀請林東令加入,在春萌舉辦首次公開展當年(1930)也一起加入栴檀社(見白適銘編著,《臺灣美術團體發展史料彙編1:日治時期美術團體(1895~1945)》,初版,台北市:國立臺灣美術館,2019.10,頁160。)二戰末期躲美軍轟炸嘉義市區,林玉山跟林東令去林東令老家中埔頂六避禍。從嘉義市區要到林東令頂六老家,路徑之一走當時跨越彌陀寺前八掌溪的鐵線橋,那兒離紅毛埤不遠。

2. 見圖6蘭潭風景(一)與圖7蘭潭風景(二),李伯男於2020年拍攝。林玉山晚年作品《諸羅風情》(1993)裡有題識:「蘭潭不見當年景,化作滄溟感萬千。六十年前紅毛埤寫生稿。時癸酉仲秋桃城人玉山畫。」該畫作係根據60年前(也是癸酉年,1933)紅毛埤的寫生稿、應即原作已佚失的《夕照》的寫生稿。蘭潭水庫於1942年3月在紅毛埤處動工興建,1944年3月完工啟用,此後紅毛埤的水田風景沒入水中。

3. 見周鍾瑄主修,《諸羅縣志》,卷二,〈規制志‧水利〉。

4. 見周鍾瑄主修,陳夢林著,《諸羅縣志》,卷十一,〈藝文志‧九日遊北香湖觀荷記〉。

5. 見周鍾瑄主修,《諸羅縣志》,卷一,〈封域志‧形勝〉。

6. 見王耀庭著,〈應物象形–脫韁惟賴勤寫生〉,收錄於王耀庭等撰文,《觀物之生:林玉山的繪畫世界》,初版,台北市:國立歷史博物館,2006,頁48~65。

7. 見謝世英著,〈日治臺展新南畫與地方色彩:大東亞框架下的臺灣文化認同〉,收錄於《藝術學研究》,2012 年 5 月,第十期,頁163。

8. 見謝世英著,〈日治臺展新南畫與地方色彩:大東亞框架下的臺灣文化認同〉,收錄於《藝術學研究》,2012 年 5 月,第十期,頁160。

9. 見「鵲華秋色 – 國立故宮博物院典藏精選」網頁:

https://theme.npm.edu.tw/selection/Article.aspx?sNo=04000974

10. 見房婧如總編輯,《春萌畫會暨彩墨新象展》,初版,嘉義市:嘉義市文化局,2015.12,附錄一。